枕骨大孔区脑膜瘤手术入路方法的选择取决于多种因素,包括肿瘤的位置、大小、生长方向以及与周围神经血管结构的关系等。没有一种单一的手术入路对于枕骨大孔区脑膜瘤是一定好的,而是需要根据肿瘤的具体情况、患者的个体因素以及手术团队的能力等多方面因素综合权衡后选择适合的手术入路。

点击阅读INC巴特朗菲教授脑膜瘤相关病例及研究:小小CPA区脑膜瘤,长大横跨颅中后窝成巨大岩斜区脑膜瘤,越等越难根治!

一、后正中入路

优点

良好的中线暴露:后正中入路直接沿后正中线切开,能够清晰地暴露枕骨大孔区的中线结构,如小脑扁桃体、延髓等。对于位于枕骨大孔区中线部位的脑膜瘤,这种入路可以提供直接的手术视野,便于肿瘤的切除。例如,当肿瘤主要位于枕骨大孔后缘中部并向椎管内生长时,后正中入路可以使手术者迅速接近肿瘤。

对肌肉和神经血管结构的保护:该入路相对来说对周围肌肉的剥离范围较为局限,减少了对肌肉的损伤。同时,在正确操作的情况下,可以较好地避开重要的神经血管结构,如椎动脉。在打开硬脑膜后,能够逐步深入地暴露肿瘤,且不易损伤到周围的神经组织,有利于保护延髓和脊髓的功能。

解剖熟悉度高:后正中入路是神经外科较为常规的入路方式,大多数神经外科医生对该入路的解剖结构比较熟悉。这有助于缩短手术时间,减少手术中的失误。

缺点

侧方视野受限:对于向侧方生长延伸的肿瘤,后正中入路可能无法提供足够的侧方视野。这就需要进一步牵拉脑组织或者神经结构来暴露肿瘤,增加了损伤的风险。例如,当肿瘤向一侧椎动脉周围生长时,后正中入路难以直接观察到肿瘤与椎动脉的关系,可能导致在切除肿瘤时对椎动脉的误伤。

深部结构暴露困难:随着手术深度的增加,后正中入路在暴露深部结构时可能会遇到困难。尤其是对于较大的肿瘤,其深部与周围组织的粘连关系可能难以清晰地显示,增加了肿瘤全切的难度。

二、远外侧入路

优点

良好的侧方暴露:远外侧入路在处理枕骨大孔区脑膜瘤时,对于向侧方生长、尤其是累及椎动脉及其分支的肿瘤具有明显优势。它可以提供广泛的侧方视野,能够清晰地显示肿瘤与椎动脉、小脑后下动脉等重要血管的关系。例如,当肿瘤起源于枕骨大孔外侧缘并包绕椎动脉时,远外侧入路可以在直视下分离肿瘤与血管的粘连,从而安全地切除肿瘤。

减少对脑干的牵拉:这种入路能够从侧方接近肿瘤,避免了对脑干的过度牵拉。与后正中入路相比,在处理某些特殊位置的肿瘤时,远外侧入路可以减少因牵拉脑干而导致的呼吸、心跳等生命体征的波动,提高了手术的安全性。

缺点

技术要求高:远外侧入路的解剖结构复杂,涉及到许多重要的神经血管结构,如舌下神经管、枕髁等。手术医生需要对该区域的解剖有深入的了解,并且具备熟练的手术操作技巧。否则,很容易在手术过程中损伤到这些结构,导致严重的并发症,如舌下神经损伤会引起舌肌瘫痪等。

术后稳定性问题:由于远外侧入路可能涉及到枕髁的部分切除或钻孔等操作,这可能会影响到枕颈区的稳定性。术后患者可能需要额外的固定措施,如枕颈融合术,以防止出现枕颈脱位等并发症。

三、经口咽入路

优点

直接的前下暴露:对于位于枕骨大孔前缘、斜坡下部且偏向腹侧的脑膜瘤,经口咽入路可以提供直接的手术通路。这种入路能够减少对脑组织的牵拉,直接到达肿瘤所在位置。例如,当肿瘤主要位于枕骨大孔前下缘并压迫延髓腹侧时,经口咽入路可以在不牵拉脑干的情况下进行肿瘤切除。

相对较小的创伤(表面上):经口咽入路避免了对颅骨的广泛切开和对肌肉的大量剥离,从表面上看创伤相对较小。这对于一些身体状况较差、难以耐受较大手术创伤的患者可能是一种选择。

缺点

感染风险高:经口咽入路由于经过口腔这一有菌环境进入颅内,感染的风险显著增加。术后患者容易发生颅内感染,这是该入路主要的风险之一。为了降低感染风险,需要在术前、术中和术后采取严格的抗感染措施,如口腔清洁、预防性使用抗生素等,但即使如此,感染的风险仍然较高。

暴露范围有限:经口咽入路的暴露范围相对较窄,对于较大的肿瘤或者向周围广泛生长的肿瘤难以完全暴露。而且,该入路难以处理肿瘤与周围神经血管结构(如椎动脉)的关系,在肿瘤切除过程中容易造成损伤。

四、枕下乙状窦后入路

优点

兼顾侧方和后方暴露:枕下乙状窦后入路可以同时兼顾枕骨大孔区的侧方和后方结构。它能够提供较好的视角来观察肿瘤与小脑、脑干、静脉窦等结构的关系。当肿瘤位于枕骨大孔区侧后方,且与乙状窦、横窦等静脉结构关系密切时,该入路可以在保护静脉窦的同时切除肿瘤。

相对熟悉的解剖:这种入路在神经外科手术中也较为常用,医生对其解剖结构相对熟悉。与远外侧入路相比,枕下乙状窦后入路的操作难度相对较低,对于一些有一定经验的神经外科医生来说更容易掌握。

缺点

牵拉小脑风险:在暴露肿瘤的过程中,往往需要牵拉小脑。过度牵拉可能会导致小脑的损伤,引起小脑功能障碍,如共济失调等。尤其是对于较大的肿瘤,牵拉小脑的程度可能会更大,增加了小脑损伤的风险。

深部视野受限:尽管该入路可以兼顾侧方和后方,但对于深部结构的暴露仍然存在一定的局限性。当肿瘤位于枕骨大孔区深部且与周围结构粘连紧密时,枕下乙状窦后入路可能无法提供足够清晰的视野来进行精细的肿瘤切除操作。

五、综合考虑与合适选择

在选择枕骨大孔区脑膜瘤的手术入路时,需要综合考虑以下因素:

肿瘤特征

肿瘤的位置是重要的因素之一。如果肿瘤位于枕骨大孔区中线且偏后方,后正中入路可能是较好的选择;若肿瘤向侧方生长并与椎动脉关系密切,远外侧入路则更为合适;对于枕骨大孔前缘腹侧的肿瘤,经口咽入路可提供直接的暴露,但要权衡感染风险;而枕下乙状窦后入路适用于侧后方的肿瘤。肿瘤的大小也会影响入路选择,较大的肿瘤可能需要更广泛的暴露入路,如远外侧入路或枕下乙状窦后入路。

患者因素

患者的年龄、身体状况、基础疾病等也需要考虑。例如,年龄较大且身体状况较差的患者,经口咽入路表面上较小的创伤可能是一个优势,但要充分考虑其感染风险。而年轻、身体状况良好的患者可能更能耐受技术要求较高、但暴露更充分的远外侧入路。

外科医生的经验和团队支持

外科医生对不同入路的熟练程度直接影响手术的成功率。如果医生对某一入路非常熟悉且经验丰富,即使在某些情况下其他入路理论上更有优势,也可以考虑采用该医生擅长的入路。此外,手术团队的支持,如麻醉团队对术中特殊情况的处理能力、术后护理团队对可能出现的并发症的应对能力等,也会影响入路的最终选择。

相关案例阅读:

脑膜瘤难切干净、容易复发?这些疑难位置脑膜瘤看巴教授如何成功攻克!

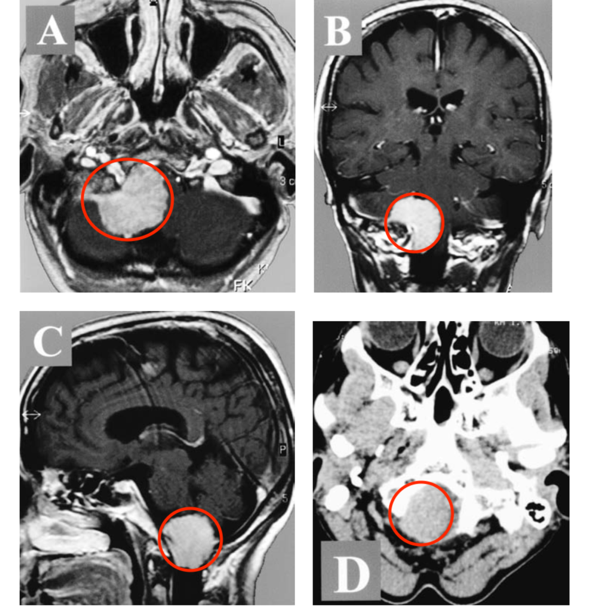

病情回顾:年过花甲的退休老师王女士本应安享晚年,却因为患上“左侧额部大脑镰旁脑膜瘤”饱受愈演愈烈的头痛、癫痫、肢体无力的折磨,保守治疗已经令她痛苦不堪,可是由于肿瘤靠近大静脉窦和运动功能区,手术难以全切,易复发,且术后致瘫风险很大(60-全切不等)。咨询国内医院虽然表示可以治疗脑膜瘤,但是每个医院给出的结论都不一样,而且多数表示位置不好,很难完全切除,容易出现后遗症和复发。

治疗过程:经过多次筛选和考量,王女士找到INC国际神经外科德国巴特朗菲教授。巴教授作为国际颅底肿瘤手术教授,擅长此类疑难位置脑肿瘤,在与巴教授远程咨询后,教授回复可较大水平对脑膜瘤全切,复发的可能性低于5%。王女士得到咨询意见后,毅然选择巴教授为她手术治疗。肿瘤肉眼下全切,可见局部组织缺陷,水肿效应存在,被压迫正常脑组织缓慢复位。

术后二天下午,王女士就能在医院护理人员的搀扶下进行走路康复训练。术后没有打抗生素,而且术后几天就可以独自走路,无需陪同。术后一周多已经恢复得和正常人一样,精神状态很好,可以在医院内自由散步,术后两周王女士顺利出院回国,至今没有复发……点击此处即可查看案例全文

“枕骨大孔区脑膜瘤手术入路方法哪个好?”全文内容仅供阅读参考,并非针对任何具体患者的医学建议。若怀疑自己或经检查患有“脑膜瘤”,务必及时寻求可靠医生的协助,以制定个体化的治疗方案。在与肿瘤疾病抗争的道路上,患者及其家属需深刻理解,这不仅是医学领域的一次严峻考验,更是关于希望、毅力与团结的深刻较量。通过遵循规范的治疗流程、接受科学的康复指导,并借助社会各界的合力支持,就会为肿瘤患者点亮生命的希望曙光。

- 文章标题:枕骨大孔区脑膜瘤手术入路方法哪个好?

- 更新时间:2025-03-20 19:17:03

400-029-0925

400-029-0925