视路胶质瘤的三种主要治疗方法——手术、放射治疗和化学治疗,各有其特点、疗效和局限性。在临床实践中,往往需要根据患者的具体情况,如肿瘤的类型、大小、位置、患者的年龄和身体状况等,综合考虑并选择适合的治疗方案,或者采用多种治疗方法相结合的综合治疗策略,以达到理想的治疗效果。

点击阅读INC巴特朗菲教授脑胶质瘤相关病例及研究:“难缠”的胶质瘤到底该怎么治?

一、手术治疗

(一)手术的目的与时机

目的

对于视路胶质瘤,手术治疗的主要目的包括获取病理诊断、减轻肿瘤对视路结构(如视神经、视交叉、视束等)的压迫,从而保护或改善视力,以及尽可能地切除肿瘤组织以减少肿瘤细胞负荷。

在获取病理诊断方面,由于视路胶质瘤的临床表现可能与其他眼部或颅内疾病相似,手术取得的肿瘤组织样本可以通过组织病理学检查明确肿瘤的类型、级别等重要信息。例如,确定是毛细胞型星形细胞瘤(多为低级别、预后相对较好)还是弥漫性星形细胞瘤(可能级别更高、侵袭性更强)等。

在减轻压迫方面,视路胶质瘤的生长会对视神经等结构产生挤压,导致视力下降、视野缺损等症状。手术切除部分肿瘤可以解除这种压迫,为视力的恢复或稳定创造条件。

时机

手术时机的选择至关重要。对于有明显占位效应、视力急剧下降且考虑为可切除性肿瘤的患者,应尽早手术。例如,当肿瘤压迫视神经导致单眼或双眼视力在短期内(数周或数月)明显减退,如从正常视力下降到仅能感知光亮时,应及时评估手术的可行性。然而,对于一些肿瘤边界不清晰、与重要视路结构关系密切或者患者身体状况难以耐受手术的情况,可能需要先进行保守观察或其他辅助治疗后再考虑手术。

(二)手术的技术与风险

技术

视路胶质瘤的手术需要精细的显微外科技术。手术入路的选择取决于肿瘤的位置。对于视神经胶质瘤,如果肿瘤局限于视神经且未累及视交叉,可采用经眶入路或经颅入路(如翼点入路等)。经眶入路可以直接到达视神经,减少对周围脑组织的牵拉,但操作空间相对较小;经颅入路则能更好地暴露视神经的颅内段及与周围结构的关系,有利于更彻底地切除肿瘤。

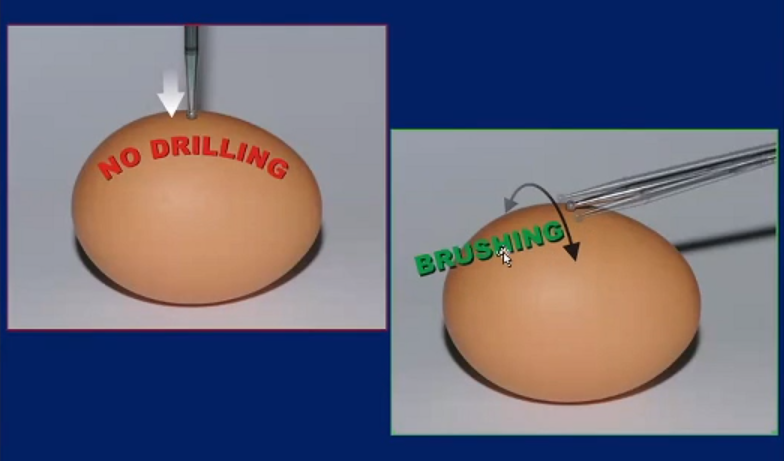

当肿瘤累及视交叉或视束时,多采用经颅入路,如额下入路或翼点入路等。这些入路可以充分暴露视交叉和视束区域,在显微镜下仔细分辨肿瘤与正常视路结构的边界,尽可能地切除肿瘤。在手术过程中,神经导航技术可用于精确定位肿瘤,减少手术的盲目性;术中神经电生理监测(如视觉诱发电位监测等)有助于保护视路功能,及时发现手术操作对视觉传导通路的影响并调整手术操作。

风险

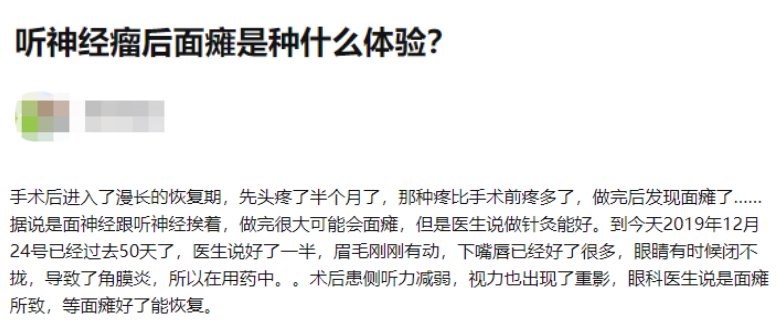

手术治疗视路胶质瘤存在一定风险。首先是视力损伤风险,由于视路结构非常精细,在切除肿瘤过程中,即使轻微的牵拉或损伤都可能导致视力进一步恶化。例如,术中对视神经的过度牵拉可能会破坏视神经纤维,使原本已经受损的视力变得更差,甚至完全失明。

其次是内分泌功能障碍风险,尤其是当肿瘤累及下丘脑等内分泌调节中枢附近时。手术可能会影响下丘脑 - 垂体轴的功能,导致激素分泌紊乱,如出现生长激素分泌不足、甲状腺功能减退等症状,影响患者的生长发育(对于儿童患者)和代谢功能。

另外,还有颅内出血、感染等一般颅脑手术都可能面临的风险。颅内出血可能是由于手术中止血不彻底或者术后血压波动等原因引起,一旦发生大量出血,可能会导致颅内压急剧升高,危及患者生命;感染可能来自手术切口、颅内植入物(如用于固定颅骨的钛钉等,如果存在的话)或者术后患者抵抗力下降等因素。

二、放射治疗

(一)放射治疗的原理与类型

原理

放射治疗是利用高能射线(如X射线、γ射线等)来破坏肿瘤细胞的DNA结构,从而阻止肿瘤细胞的增殖和分裂。对于视路胶质瘤,由于肿瘤细胞对射线相对敏感,放射治疗可以在一定程度上控制肿瘤的生长,减少肿瘤对视路的进一步破坏,保护视力并延长患者的生存期。

类型

常用的放射治疗类型包括常规外照射放疗和立体定向放射治疗。常规外照射放疗是从多个方向对肿瘤进行照射,使肿瘤区域接受相对均匀的辐射剂量。这种方法可以覆盖较大的肿瘤范围,但对周围正常组织的辐射剂量也相对较高,可能会引起一些放射性副作用。

立体定向放射治疗则是一种更为精确的放射治疗技术,如伽马刀、射波刀等。它通过精确的定位系统,将高剂量的射线聚焦在肿瘤靶点上,使肿瘤组织接受高剂量的辐射,而周围正常组织接受的辐射剂量大大降低。这种方法适用于肿瘤体积较小、边界相对清晰的视路胶质瘤。

(二)放射治疗的疗效与副作用

疗效

在视路胶质瘤的治疗中,放射治疗的疗效因肿瘤的类型、大小、位置等因素而异。对于低级别视路胶质瘤(如毛细胞型星形细胞瘤),放射治疗可以有效地控制肿瘤的生长,患者在接受放疗后,肿瘤可能停止生长或缩小,视力得到稳定或部分改善。研究表明,部分低级别视路胶质瘤患者接受放疗后,5年无进展生存率可达50% - 70%左右。

对于高级别视路胶质瘤,虽然放射治疗不能完全治愈肿瘤,但可以缓解症状,延长患者的生存期。例如,在一些弥漫性高级别视路胶质瘤患者中,放疗后患者的平均生存期可能从单纯手术或未治疗的几个月延长到1 - 2年。

副作用

放射治疗的副作用主要包括对正常组织的损伤。对视路周围组织而言,可能会出现放射性视网膜病变、视神经病变等。放射性视网膜病变可表现为视力下降、视野缩小、视网膜出血等症状;视神经病变则可能导致视神经萎缩,进一步损害视力。

此外,放射治疗还可能影响周围脑组织,引起放射性脑水肿、脑坏死等。放射性脑水肿可能在放疗后数周内出现,表现为头痛、呕吐、颅内压升高等症状,需要使用脱水剂(如甘露醇等)进行治疗;脑坏死则是较为严重的并发症,可能导致患者出现神经功能缺损症状,如肢体运动障碍、认知功能下降等。

三、化学治疗

(一)化疗药物及作用机制

常用药物

对于视路胶质瘤,常用的化疗药物有替莫唑胺等。替莫唑胺是一种口服的烷化剂,它可以通过血 - 脑屏障进入颅内,在肿瘤细胞内发生甲基化反应,将甲基基团转移到肿瘤细胞的DNA分子上,从而干扰DNA的复制和转录过程,导致肿瘤细胞死亡。

其他可能使用的化疗药物还包括长春新碱等。长春新碱主要作用于肿瘤细胞的微管蛋白,阻止微管的聚合,从而影响肿瘤细胞的有丝分裂过程,抑制肿瘤细胞的增殖。

联合用药策略

在视路胶质瘤的治疗中,有时会采用联合化疗的策略。例如,替莫唑胺与长春新碱联合使用,这种联合用药可以从不同的作用机制对肿瘤细胞进行攻击,提高化疗的疗效。替莫唑胺主要作用于肿瘤细胞的DNA层面,而长春新碱作用于细胞的微管结构,两者协同作用可能比单一药物更有效地抑制肿瘤细胞的生长。

(二)化疗的疗效与局限性

疗效

化疗在视路胶质瘤治疗中的疗效同样受到多种因素的影响。对于低级别视路胶质瘤,化疗可以作为辅助治疗手段,与手术、放射治疗相结合,进一步提高患者的治疗效果。在一些儿童视路胶质瘤患者中,化疗可以在一定程度上控制肿瘤的生长,避免或延迟放疗的使用(考虑到放疗对儿童生长发育的潜在影响)。

对于高级别视路胶质瘤,虽然化疗单独使用的疗效有限,但与放疗联合使用时,可以延长患者的生存期。例如,在部分高级别视路胶质瘤患者中,化疗联合放疗后的中位生存期可能比单纯放疗有所延长,从1年左右可能延长到1.5 - 2年。

局限性

化疗的局限性主要包括化疗药物的耐药性问题。随着化疗疗程的进行,肿瘤细胞可能会产生耐药性,导致化疗效果逐渐下降。例如,肿瘤细胞可能通过上调多药耐药蛋白的表达,将进入细胞内的化疗药物泵出细胞外,从而降低细胞内化疗药物的有效浓度,使化疗药物无法发挥杀伤作用。

此外,化疗药物的副作用也是一个限制因素。替莫唑胺可能会引起骨髓抑制,导致白细胞、血小板等血细胞计数下降,增加患者感染和出血的风险;长春新碱可能会引起周围神经病变,表现为手足麻木、感觉异常等症状,影响患者的生活质量。

相关案例阅读:

儿童胶质瘤案例:为母则刚,携7岁胶质瘤孩子赴德成功手术,这位母亲的经验是什么?

脑肿瘤的“早期信号”包括头痛、呕吐、视力下降、视野缺损、耳鸣、听力下降、面部麻木、肢体无力/麻木、走路不稳、癫痫等,此外也有一些比较少见的症状,如肥胖(一段时间内体重明显增加)、手脚变大、声音嘶哑、饮水呛咳、发育迟缓或身高增长迅速、尿崩、儿童性早熟等,当出现这些症状的一种或多种,要引起重视,及时就医排查脑肿瘤。

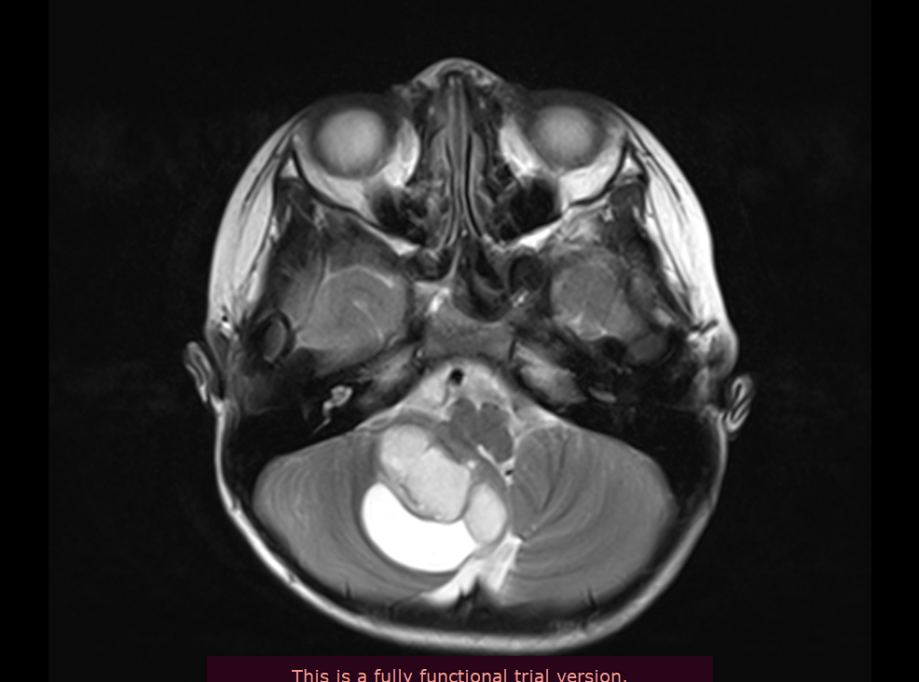

辰辰在一场小小的交通事故后总是抱怨头晕,为明确有没有大脑损伤,担心后遗症,辰辰妈妈带他到医院做了核磁共振,结果竟然查出“小脑占位”,考虑胶质瘤可能性大。还好及时发现了脑瘤,趁着孩子还没有其他更严重的症状,辰辰妈妈决心趁早治疗。试想,如果当初没把孩子头晕的情况放在心上,孩子的症状会继续加重,到较后很可能恶化危及生命……点击此处即可查看案例全文

“视路胶质瘤3种主要治疗方法?”全文内容仅供阅读参考,并非针对任何具体患者的医学建议。若怀疑自己或经检查患有“胶质瘤”,务必及时寻求可靠医生的协助,以制定个体化的治疗方案。在与肿瘤疾病抗争的道路上,患者及其家属需深刻理解,这不仅是医学领域的一次严峻考验,更是关于希望、毅力与团结的深刻较量。通过遵循规范的治疗流程、接受科学的康复指导,并借助社会各界的合力支持,就会为肿瘤患者点亮生命的希望曙光。

- 文章标题:视路胶质瘤3种主要治疗方法?

- 更新时间:2025-03-25 19:18:02

400-029-0925

400-029-0925