脑干胶质瘤是一种起源于脑干神经胶质细胞的肿瘤,脑干是人体神经系统的重要组成部分,包括中脑、脑桥和延髓。脑干胶质瘤在儿童和青少年中较为常见,但也可发生于成年人。由于脑干的解剖结构复杂且功能重要,脑干胶质瘤的诊断和治疗颇具挑战性。

点击阅读INC巴特朗菲教授脑胶质瘤相关病例及研究:“难缠”的胶质瘤到底该怎么治?

一、诊断

(一)临床表现

神经功能障碍

运动障碍:患者可能出现肢体无力、肌肉萎缩、共济失调等症状。例如,脑桥部位的胶质瘤可能影响锥体束,导致肢体肌力下降,早期可能表现为精细动作不灵活,如写字、扣纽扣等动作困难,随着病情进展可发展为肢体瘫痪。

感觉异常:感觉减退或感觉过敏也较为常见。患者可能感到肢体麻木、刺痛或对温度、触觉的感知异常。这是由于肿瘤侵犯了脑干内的感觉传导通路。

脑神经功能受损:不同部位的脑干胶质瘤会影响相应的脑神经。如中脑的肿瘤可能影响动眼神经、滑车神经,导致眼球运动障碍、瞳孔变化;脑桥的肿瘤可能累及三叉神经、面神经、展神经等,引起面部感觉异常、面瘫、眼球外展受限等;延髓的肿瘤可能影响舌咽神经、迷走神经、副神经和舌下神经,出现吞咽困难、构音障碍、声音嘶哑、舌肌萎缩等症状。

颅内压增高症状

在疾病后期,随着肿瘤的生长,会导致颅内压增高。患者可出现头痛、呕吐、视乳头水肿等症状。头痛多为持续性胀痛,清晨或用力时加重;呕吐常为喷射性,与进食关系不大。

(二)影像学检查

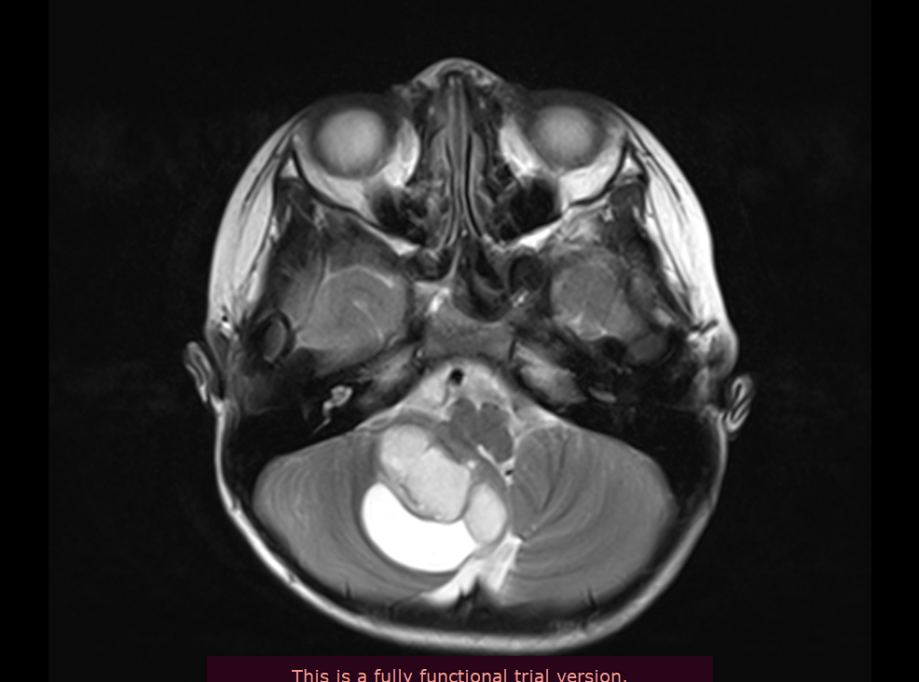

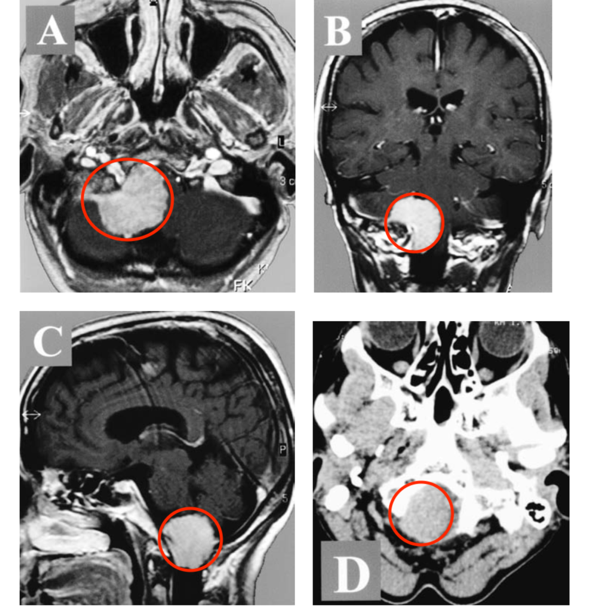

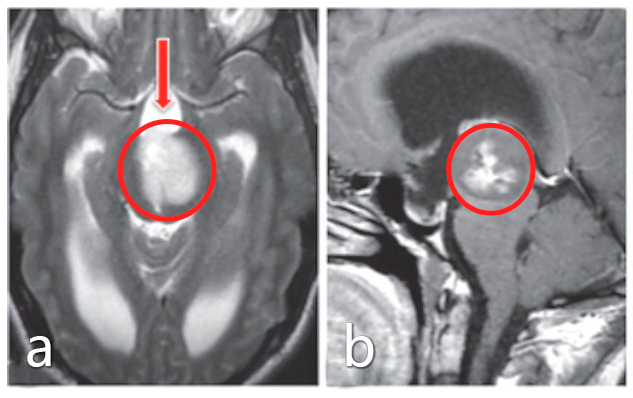

磁共振成像(MRI)

MRI是诊断脑干胶质瘤重要的影像学手段。T1加权像上肿瘤多表现为低信号或等信号,T2加权像上为高信号。增强扫描有助于判断肿瘤的强化程度,不同类型的脑干胶质瘤强化方式有所不同。例如,低级别脑干胶质瘤可能无明显强化或仅有轻微强化,而高级别脑干胶质瘤多表现为不均匀强化。同时,MRI还能够清晰地显示肿瘤与周围正常脑干组织的边界、肿瘤的大小、形态以及是否存在囊变、坏死等情况。

磁共振波谱(MRS)技术可以分析肿瘤组织的代谢情况。例如,胆碱峰升高、N - 乙酰天冬氨酸峰降低往往提示肿瘤的存在,并且有助于区分肿瘤与正常组织以及判断肿瘤的恶性程度。

计算机断层扫描(CT)

CT在脑干胶质瘤的诊断中也有一定作用。虽然CT对脑干结构的显示不如MRI清晰,但它可以快速判断是否存在颅内压增高引起的颅骨改变,如颅骨内板压迹加深等。并且在部分情况下,CT可以显示肿瘤内的钙化情况,这对于某些特殊类型的脑干胶质瘤(如伴有钙化的少突胶质细胞瘤)的诊断有一定提示意义。

(三)病理学诊断

立体定向活检

由于脑干的重要性,直接手术切除肿瘤获取病理标本风险较大。立体定向活检是一种较为安全的获取病理组织的方法。通过立体定向技术,在影像学引导下,将活检针准确插入肿瘤组织,获取少量组织进行病理学检查。其优点是创伤小,能够明确肿瘤的病理类型,为后续治疗提供依据。但立体定向活检也存在一定局限性,如取材组织量较少可能导致诊断不准确,并且存在出血等并发症的风险。

开颅手术活检

在某些情况下,如立体定向活检无法明确诊断或者肿瘤位置相对表浅、手术风险相对可控时,可以考虑开颅手术活检。开颅手术活检能够获取较多的组织样本,提高诊断的准确性,但开颅手术本身风险较高,对患者的创伤较大。

二、治疗

(一)手术治疗

手术目的与指征

手术的主要目的是在尽可能保留神经功能的前提下切除肿瘤组织,减轻肿瘤对脑干的压迫,获取病理诊断。对于局限性、外生性生长且与周围神经结构分界相对清楚的脑干胶质瘤,手术切除是优先选择的治疗方法。例如,一些脑干表面的毛细胞型星形细胞瘤,通过手术有可能实现完全切除,患者预后较好。

手术风险与挑战

脑干手术风险极高,因为脑干内部结构复杂,有许多重要的神经核团和传导束。手术过程中稍有不慎就可能导致严重的神经功能损伤,如呼吸、心跳骤停,肢体瘫痪,吞咽困难等。此外,脑干周围的血管丰富,手术中容易引起出血,而脑干的出血往往难以控制,会进一步加重脑干损伤。

手术技术与辅助手段

随着神经导航、术中磁共振成像(iMRI)、神经电生理监测等技术的发展,脑干胶质瘤的手术安全性有了一定提高。神经导航可以帮助手术医生在术前规划手术路径,术中准确找到肿瘤位置;iMRI能够在手术过程中实时监测肿瘤切除情况,避免肿瘤残留或过度切除;神经电生理监测可以监测脑干神经核团和传导束的功能,及时提醒手术医生避免损伤重要结构。

(二)放射治疗

常规放射治疗

对于不能手术或手术切除不完全的脑干胶质瘤,放射治疗是重要的治疗手段。常规放射治疗通常采用外照射的方式,总剂量一般为50 - 60Gy,分割为1.8 - 2Gy/次。放射治疗可以在一定程度上控制肿瘤的生长,延长患者的生存期。但放射治疗也存在一些副作用,如放射性脑损伤,可导致患者出现记忆力减退、认知功能下降、放射性脑水肿等症状。

立体定向放射治疗(SRT)和伽马刀治疗

SRT和伽马刀治疗属于精确放射治疗技术。它们能够将高剂量的放射线精确聚焦于肿瘤组织,减少对周围正常组织的损伤。对于较小的脑干胶质瘤(直径一般小于3cm)或者术后残留肿瘤,SRT和伽马刀治疗具有较好的局部控制效果。但需要注意的是,这些精确放射治疗技术也不能完全避免对脑干正常组织的损伤,并且对于较大的肿瘤,由于剂量分布的限制,可能无法达到理想的治疗效果。

(三)化学治疗

传统化疗药物

目前用于脑干胶质瘤治疗的传统化疗药物包括替莫唑胺等。替莫唑胺是一种口服的烷化剂,能够通过血 - 脑屏障。在一些研究中,替莫唑胺联合放射治疗对部分脑干胶质瘤患者有一定的疗效,可延长患者的无进展生存期。然而,脑干胶质瘤对传统化疗药物的总体反应率相对较低,其原因可能与脑干血 - 脑屏障的完整性以及肿瘤细胞的耐药性有关。

新型化疗药物及靶向治疗

近年来,一些新型化疗药物和靶向治疗药物正在进行临床试验。例如,针对脑干胶质瘤中某些特定的分子靶点(如表皮生长因子受体(EGFR)、血小板衍生生长因子受体(PDGFR)等)的靶向药物,有望提高治疗的有效性。但目前这些新型药物还处于研究阶段,尚未广泛应用于临床。

(四)综合治疗方案

多学科协作

脑干胶质瘤的治疗需要多学科协作,包括神经外科医生、放射肿瘤学家、神经肿瘤科医生、康复医生等。多学科团队根据患者的具体情况(如年龄、身体状况、肿瘤类型、大小、位置等)制定个性化的综合治疗方案。例如,对于一个年轻、身体状况较好、肿瘤相对局限的脑干胶质瘤患者,可能先进行手术切除,然后根据病理结果进行辅助放射治疗和化疗;而对于一个老年、身体状况较差、肿瘤无法手术切除的患者,可能选择单纯的放射治疗或姑息性治疗。

康复治疗

康复治疗在脑干胶质瘤患者的治疗过程中也起着重要作用。由于肿瘤本身以及手术、放射治疗等治疗手段可能导致患者出现神经功能障碍,康复治疗可以帮助患者恢复或改善运动、感觉、吞咽、语言等功能。康复治疗包括物理治疗、作业治疗、言语治疗、吞咽治疗等多种手段,通过系统的康复训练,可以提高患者的生活质量,减轻家庭和社会的负担。

脑干胶质瘤的综合诊断和治疗是一个复杂的过程,需要不断地探索和研究新的诊断技术和治疗方法,以提高患者的生存期和生活质量。

相关案例阅读:

儿童胶质瘤案例:为母则刚,携7岁胶质瘤孩子赴德成功手术,这位母亲的经验是什么?

脑肿瘤的“早期信号”包括头痛、呕吐、视力下降、视野缺损、耳鸣、听力下降、面部麻木、肢体无力/麻木、走路不稳、癫痫等,此外也有一些比较少见的症状,如肥胖(一段时间内体重明显增加)、手脚变大、声音嘶哑、饮水呛咳、发育迟缓或身高增长迅速、尿崩、儿童性早熟等,当出现这些症状的一种或多种,要引起重视,及时就医排查脑肿瘤。

辰辰在一场小小的交通事故后总是抱怨头晕,为明确有没有大脑损伤,担心后遗症,辰辰妈妈带他到医院做了核磁共振,结果竟然查出“小脑占位”,考虑胶质瘤可能性大。还好及时发现了脑瘤,趁着孩子还没有其他更严重的症状,辰辰妈妈决心趁早治疗。试想,如果当初没把孩子头晕的情况放在心上,孩子的症状会继续加重,到较后很可能恶化危及生命……点击此处即可查看案例全文

“脑干胶质瘤综合诊断和治疗?”全文内容仅供阅读参考,并非针对任何具体患者的医学建议。若怀疑自己或经检查患有“胶质瘤”,务必及时寻求可靠医生的协助,以制定个体化的治疗方案。在与肿瘤疾病抗争的道路上,患者及其家属需深刻理解,这不仅是医学领域的一次严峻考验,更是关于希望、毅力与团结的深刻较量。通过遵循规范的治疗流程、接受科学的康复指导,并借助社会各界的合力支持,就会为肿瘤患者点亮生命的希望曙光。

- 文章标题:脑干胶质瘤综合诊断和治疗?

- 更新时间:2025-03-25 18:45:31

400-029-0925

400-029-0925