延髓海绵状血管瘤是一种罕见的脑血管畸形,其具体病因尚不完全明确,但目前的研究表明可能与以下因素有关:部分延髓海绵状血管瘤患者存在家族遗传倾向,与某些基因突变(如CCM1、CCM2、CCM3基因)有关。这些基因突变可能导致血管壁结构异常,进而形成海绵状血管瘤。在胚胎发育过程中,脑血管的形成可能出现异常,导致血管壁薄弱、结构紊乱,最终形成海绵状血管瘤。头部外伤、放射性治疗或感染等后天因素可能诱发或加重海绵状血管瘤的形成,但这些因素的具体作用机制仍需进一步研究。

延髓海绵状血管瘤可能引起头痛、眩晕、吞咽困难、肢体无力等症状,严重时可导致脑出血或神经功能障碍。由于其位于脑干延髓区域,手术风险较高,需谨慎评估治疗方案。

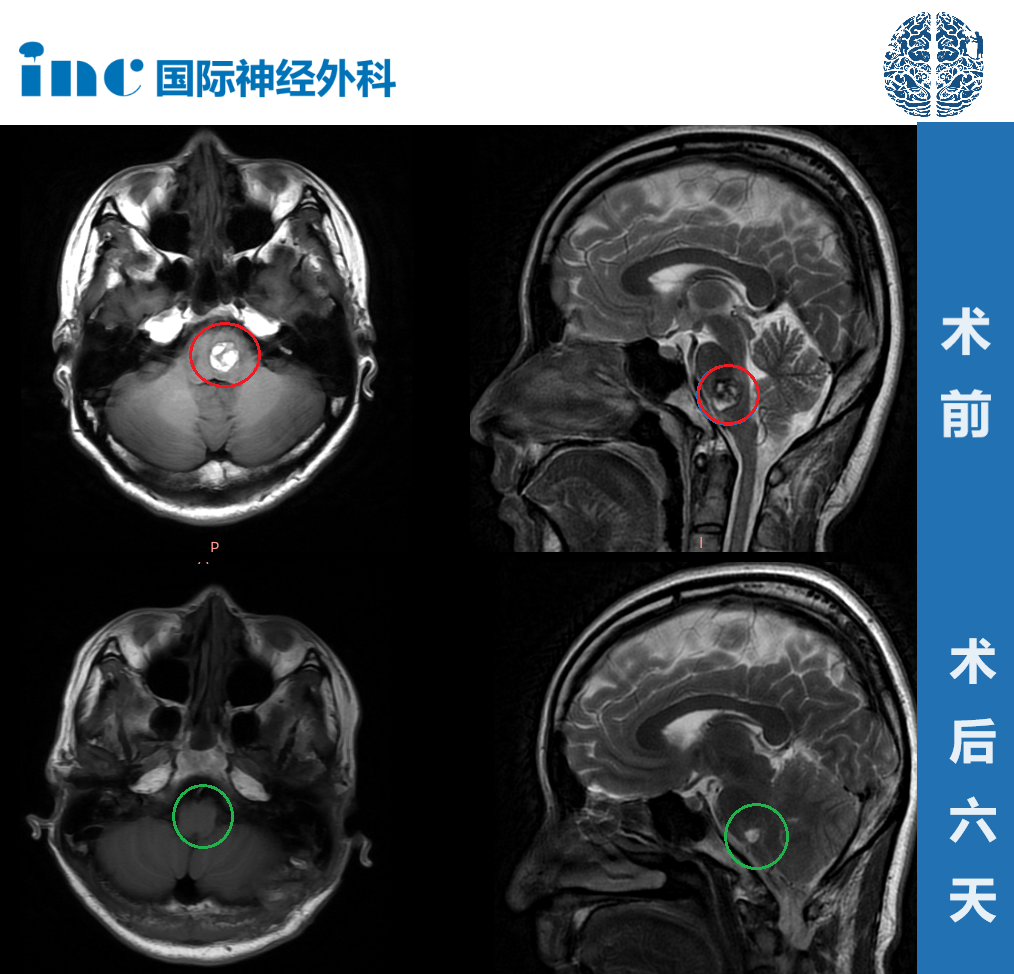

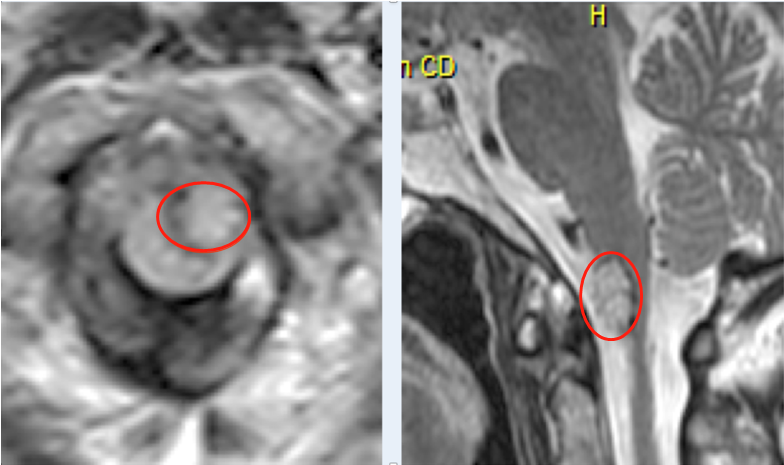

通过MRI检查可明确诊断。治疗方式包括保守观察、手术切除或放射治疗,具体选择需根据患者病情和医生建议决定。

延髓海绵状血管瘤怎么引起的原因

血管发育异常

在人体胚胎发育过程中,血管系统的形成是一个极其复杂且精密的过程。延髓海绵状血管瘤的形成,很大程度上与血管发育异常有关。当胚胎发育至特定阶段,血管内皮细胞的增殖、迁移以及分化若出现紊乱,就可能导致局部血管结构的异常构建。正常情况下,血管会有序地分化为动脉、静脉和毛细血管,各有其特定的结构和功能。但在某些因素干扰下,延髓部位的血管可能发育成一种海绵状的异常结构。这些异常血管团由众多薄壁血管腔隙相互交织而成,形似海绵,缺乏正常血管应有的平滑肌和弹力纤维组织,血管壁较为薄弱,容易出现破裂出血等问题,进而引发一系列临床症状。

遗传因素

遗传因素在延髓海绵状血管瘤的发病中扮演着重要角色。研究表明,约有10%-20%的患者存在家族遗传倾向。其遗传模式多为常染色体显性遗传,这意味着只要父母一方携带致病基因,子女就有50%的概率遗传该基因并发病。相关研究发现,特定基因的突变与延髓海绵状血管瘤的发生密切相关。比如,CCM1、CCM2和CCM3基因的突变,会影响血管内皮细胞的正常功能,干扰血管的发育和维持过程。这些基因在调节血管内皮细胞间的信号传导、细胞黏附以及血管稳定性等方面发挥着关键作用。一旦基因突变,就可能打破血管正常发育的平衡,促使延髓海绵状血管瘤的形成。对于有家族遗传史的人群,定期进行基因检测和相关影像学检查,有助于早期发现潜在风险,及时采取预防和干预措施。

后天性血管损伤

后天生活中的一些因素导致的血管损伤,也可能成为延髓海绵状血管瘤的诱发因素。头部外伤是较为常见的一种情况。当头部遭受剧烈撞击,如交通事故、高处坠落等,强大的外力可能会传递至颅内,导致延髓部位的血管受到直接或间接的损伤。这种损伤可能使血管壁出现微小破裂、变形,在后续的修复过程中,血管结构发生异常改变,逐渐形成海绵状血管瘤。另外,医源性损伤也不容忽视。例如,在进行某些脑部手术、介入治疗等医疗操作时,如果操作不当,不慎损伤了延髓周围的血管,同样可能引发血管的异常修复和增生,最终导致海绵状血管瘤的出现。所以,在日常生活中注意安全防护,避免头部外伤,以及在接受医疗操作时选择正规医疗机构和经验丰富的医生,都有助于降低因血管损伤引发延髓海绵状血管瘤的风险。

激素水平变化

激素在人体的生理调节中起着广泛而重要的作用,其水平的变化也可能与延髓海绵状血管瘤的发生存在关联。在女性生理期、孕期等特殊时期,体内激素水平会发生显著波动。以孕期为例,女性体内的雌激素、孕激素等激素水平大幅升高,这些激素可能会影响血管内皮细胞的功能和血管的生长。它们能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,改变血管壁的通透性和弹性。在激素的刺激下,延髓部位原本潜在的血管发育异常可能被进一步激活,促使海绵状血管瘤的形成或使其生长加速。此外,长期使用某些含有激素的药物,如避孕药、激素替代疗法药物等,也可能扰乱体内激素平衡,增加延髓海绵状血管瘤的发病风险。因此,对于女性而言,在特殊生理期和使用激素类药物时,要密切关注身体变化,如有异常及时就医检查。

感染因素

某些病原体的感染可能对血管系统产生不良影响,进而与延髓海绵状血管瘤的发病相关。病毒感染是其中较为常见的因素。例如,人疱疹病毒感染后,病毒可能会侵入血管内皮细胞,在细胞内复制并表达相关蛋白,干扰细胞的正常生理功能。这些被感染的血管内皮细胞可能会出现异常增殖、凋亡受阻等情况,导致血管结构和功能的改变。长期的慢性感染状态下,炎症因子持续释放,进一步损伤血管壁,使得血管壁逐渐变薄、扩张,形成海绵状的异常结构。细菌感染同样不容忽视,当细菌感染引起局部炎症反应时,炎症细胞释放的各种介质会对血管产生损伤作用,影响血管的修复和重建过程,为延髓海绵状血管瘤的形成创造条件。虽然感染因素与延髓海绵状血管瘤之间的具体因果关系还需要更多研究来明确,但保持良好的个人卫生习惯,预防感染性疾病的发生,对于降低患病风险具有积极意义。

环境因素

生活环境中的一些因素也可能在延髓海绵状血管瘤的发病中起到一定作用。长期暴露于有害物质中是一个重要方面。例如,工业污染中的有机溶剂、重金属等化学物质,通过呼吸道、皮肤接触等途径进入人体后,可能会干扰细胞的正常代谢和基因表达。这些有害物质会影响血管内皮细胞的功能,破坏血管的正常发育和维持机制,增加延髓海绵状血管瘤的发病可能性。此外,辐射暴露也是一个潜在的环境因素。虽然日常环境中的辐射剂量通常较低,但长期处于高辐射环境,如从事放射相关工作且防护不当的人员,受到辐射损伤的风险增加。辐射可能导致基因突变,影响血管发育相关基因的正常功能,促使血管异常生长,进而引发延髓海绵状血管瘤。因此,尽量避免接触有害物质,做好辐射防护措施,对于预防疾病具有重要意义。

血管老化

随着年龄的增长,人体的血管也会逐渐出现老化现象,延髓部位的血管也不例外。血管老化表现为血管壁的弹性降低、内膜增厚、粥样硬化斑块形成等。这些变化会影响血管的正常结构和功能,使得血管的顺应性下降,血流动力学发生改变。在这种情况下,血管壁更容易受到压力、血流冲击等因素的影响,局部血管可能会出现扩张、变形。长期的血管老化过程中,延髓部位的血管可能逐渐形成海绵状的异常结构,即海绵状血管瘤。虽然血管老化是一个自然的生理过程,但通过保持健康的生活方式,如均衡饮食、适量运动、戒烟限酒等,可以在一定程度上延缓血管老化的进程,降低延髓海绵状血管瘤的发病风险。

常见问题解答

问题一:如果家族中有人患延髓海绵状血管瘤,我一定会遗传吗?

虽然延髓海绵状血管瘤有一定遗传倾向,且多为常染色体显性遗传,但携带致病基因并不意味着一定会发病。有家族遗传史的人遗传致病基因的概率约为50%,但即便遗传了基因,还受其他多种因素影响,如后天环境、生活方式等,最终是否发病存在个体差异。不过,有家族史的人群应提高警惕,定期进行相关检查,以便早期发现问题。

问题二:我之前头部受过伤,多久后没出现症状就可以排除患延髓海绵状血管瘤的可能?

头部外伤后引发延髓海绵状血管瘤并非立即显现症状,其发病时间存在不确定性。有些患者可能在受伤后数月甚至数年才出现相关症状。一般来说,若外伤后数年经详细检查(如头颅MRI等)均未发现异常,患因外伤诱发延髓海绵状血管瘤的可能性相对较低,但不能完全排除。若受伤后出现头痛、头晕、肢体麻木等异常症状,应及时就医检查。

问题三:生活中如何降低患延髓海绵状血管瘤的风险?

保持健康生活方式至关重要。首先要注意安全,避免头部外伤;有家族遗传史者定期体检和基因检测;女性在生理期、孕期等特殊时期关注身体变化,合理使用激素类药物;注意个人卫生,预防感染性疾病;避免长期暴露于有害物质和高辐射环境;通过均衡饮食、适量运动等延缓血管老化。综合这些措施,有助于降低患病风险。

- 文章标题:延髓海绵状血管瘤怎么引起的原因

- 更新时间:2025-03-21 11:50:47

400-029-0925

400-029-0925