颅内鞍区海绵状血管瘤是一种特殊的颅内血管病变,因其生长在鞍区这一关键且解剖结构复杂的区域,对人体健康产生独特影响。颅内鞍区海绵状血管瘤是由众多薄壁血管组成的海绵状异常血管团,位于颅内鞍区。鞍区是颅脑内的重要区域,包含垂体、下丘脑等重要结构,与内分泌调节、视觉传导等生理功能密切相关。海绵状血管瘤的血管壁缺乏正常血管的平滑肌和弹力纤维,管腔大小不一,呈海绵状外观,内部血流缓慢,容易形成血栓,且具有一定的出血倾向,进而对周围组织结构造成压迫和损害。该病变多为先天性,少数为后天因素诱发,可单发或多发,其自然病程个体差异较大。

症状

视力及视野障碍:

鞍区与视神经、视交叉关系紧密,海绵状血管瘤的生长易压迫这些结构,导致视力下降,患者可能出现视物模糊、眼前黑影遮挡等症状。同时,还会引起视野缺损,常见的是双颞侧偏盲,即双眼外侧视野缺失,严重影响患者的视觉功能,干扰日常活动,如行走、阅读、驾驶等。

内分泌紊乱症状:

鞍区内的垂体和下丘脑是人体内分泌调节的重要中枢,海绵状血管瘤压迫或侵犯这些部位,会导致内分泌失调。患者可能出现甲状腺功能异常,表现为甲状腺功能亢进或减退,出现多汗、心慌、乏力、畏寒等症状;性腺功能异常,女性月经紊乱、闭经,男性性功能减退、不育;生长激素分泌异常,儿童生长发育迟缓或巨人症,成人肢端肥大症等。

头痛:

肿瘤生长或出血刺激鞍区周围的硬脑膜、神经等结构,可引发头痛。头痛性质多样,可为胀痛、刺痛或搏动性疼痛,疼痛程度轻重不一,部分患者头痛较为剧烈,严重影响生活质量和睡眠,且头痛可能随病情进展而逐渐加重。

其他症状:

当海绵状血管瘤破裂出血时,会导致颅内压急剧升高,患者可能出现恶心、呕吐等症状,严重时可引起意识障碍,如嗜睡、昏迷等,危及生命。此外,还可能因压迫周围神经结构,导致眼球运动障碍、面部感觉异常等症状。

病因

先天性因素:

多数颅内鞍区海绵状血管瘤被认为与胚胎发育异常有关。在胚胎期,血管系统的形成和分化过程中,局部血管组织发育异常,形成了海绵状的血管团。这些病变在出生时可能已存在,但通常在成年后才出现症状,可能与病变的缓慢生长以及机体的生理变化有关。

后天性因素:

虽然相对少见,但一些后天因素也可能诱发或促进鞍区海绵状血管瘤的发生发展。头部外伤可能导致局部血管壁受损,引发血管修复异常,从而形成海绵状血管瘤。此外,长期的内分泌紊乱、某些感染因素以及放射性损伤等,也可能对血管内皮细胞产生影响,增加海绵状血管瘤的发病风险。

检查方法

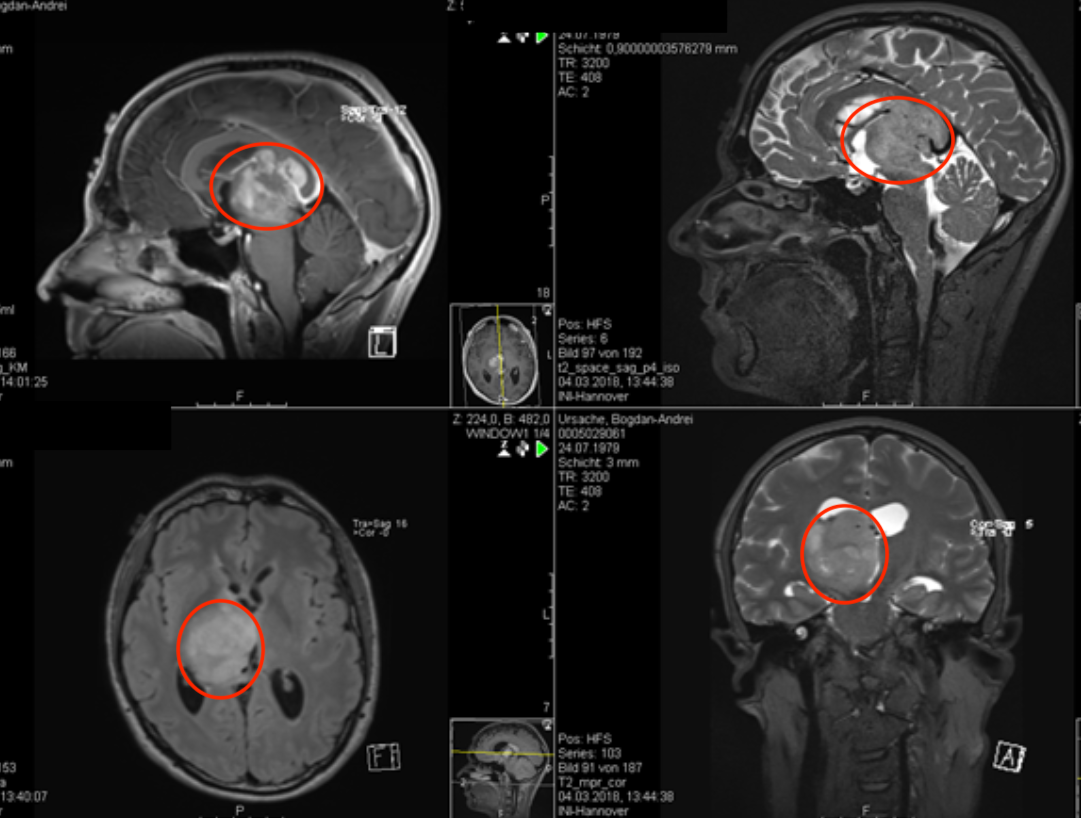

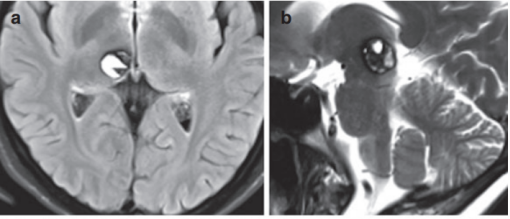

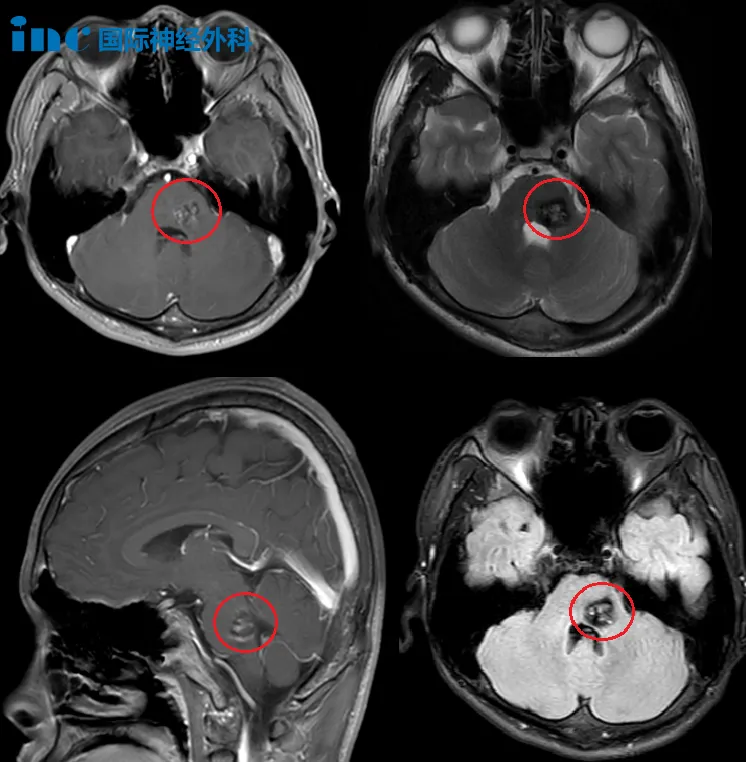

磁共振成像(MRI):

是诊断颅内鞍区海绵状血管瘤的重要手段。MRI能够清晰显示病变的位置、大小、形态以及与周围组织结构的关系。在MRI图像上,海绵状血管瘤多表现为边界清楚的混杂信号影,内部可见不同时期的出血信号,周围常伴有含铁血黄素沉积形成的低信号环,这是其典型的影像学特征,有助于准确诊断。

计算机断层扫描(CT):

CT检查可快速发现鞍区的病变,对于判断病变内是否存在钙化、骨质改变等有一定优势。海绵状血管瘤在CT上多表现为等密度或稍高密度影,增强扫描后可见明显强化。同时,CT还能清晰显示鞍区的骨性结构,对于评估病变与周围骨骼的关系具有重要价值。

脑血管造影(DSA):

一般情况下,海绵状血管瘤在DSA上多无明显异常血管团显影,因为其内部血流缓慢,造影剂难以充盈。但在与其他血管性病变鉴别时,DSA可提供重要信息,帮助排除其他血管畸形,如动静脉畸形等。

实验室检查:

对于怀疑内分泌功能异常的患者,需要进行相关的实验室检查。检测甲状腺功能指标,如甲状腺激素(T3、T4、TSH),以评估甲状腺功能;检测性激素水平,如睾酮、雌二醇、黄体生成素、卵泡刺激素等,判断性腺功能;检测生长激素及相关因子,如胰岛素样生长因子-1(IGF-1)等,了解生长激素分泌情况。这些检查结果有助于明确内分泌紊乱的原因和程度,为治疗提供依据。

治疗方法

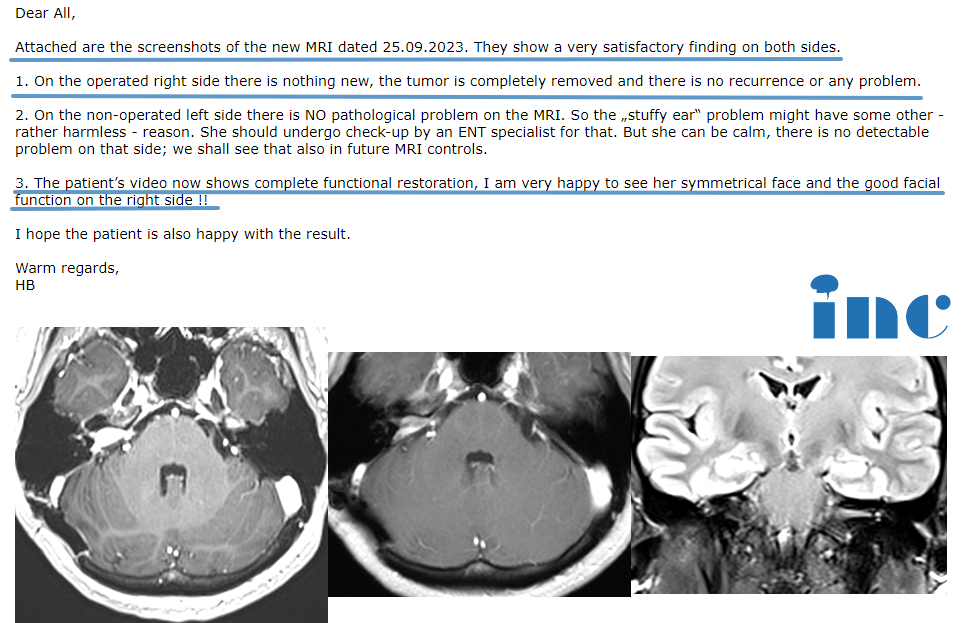

手术治疗:

对于有明显症状、病变较大或有出血倾向的颅内鞍区海绵状血管瘤,手术切除是主要的治疗方法。然而,由于鞍区解剖结构复杂,周围有重要的神经、血管和内分泌器官,手术难度和风险较高。手术的关键在于在尽可能完全切除病变的同时,保护好周围正常结构。手术入路的选择需根据病变的具体位置和大小决定,常见的有经颅入路和经鼻蝶入路,医生会根据患者情况选择最适合的手术方式。

保守治疗:

对于无症状或症状轻微、病变较小且位置较深、手术风险较大的患者,可选择保守治疗。保守治疗主要包括定期进行影像学检查,如MRI或CT,密切观察病变的变化情况。患者在日常生活中需注意避免剧烈运动、情绪激动等可能诱发出血的因素。若在随访过程中病变出现明显变化或症状加重,则需考虑进一步的治疗措施。

放射治疗:

放射治疗对于颅内鞍区海绵状血管瘤的疗效尚有争议,一般不作为首选治疗方法。但在某些情况下,如手术切除困难或术后残留病变,放射治疗可作为一种辅助治疗手段。通过高能射线照射,抑制血管内皮细胞的增殖和新生血管的形成,以控制病变的生长和减少出血风险。但放射治疗也可能对周围正常组织造成一定的损伤,需要谨慎评估。

护理要点

生活护理:

为患者提供安静、舒适、光线柔和的居住环境,保证充足的睡眠和休息。合理安排饮食,给予高热量、高蛋白、高维生素且易消化的食物,以满足患者身体恢复的需要。同时,要注意饮食卫生,避免食用生冷、不洁食物,防止胃肠道感染。对于视力障碍或行动不便的患者,要加强安全防护,如设置防护栏、清除地面障碍物等,防止摔倒受伤。

病情观察:

密切观察患者的生命体征,包括体温、呼吸、心率、血压等,以及神经系统和内分泌系统症状的变化,如视力、视野、头痛、内分泌紊乱症状等。定期复查内分泌指标,及时发现病情变化。如果患者出现头痛加剧、视力急剧下降、恶心、呕吐、意识改变等症状,应及时通知医生进行处理。

心理护理:

患者得知患有颅内疾病后,往往会出现恐惧、焦虑、抑郁等情绪。医护人员和家属要给予足够的关心和陪伴,多与患者沟通交流,了解其心理需求。通过耐心解释疾病相关知识和治疗方案,帮助患者树立战胜疾病的信心,积极配合治疗和护理。

复发怎么办

重新评估:

一旦怀疑海绵状血管瘤复发,首先要进行全面的评估,包括详细的病史询问、神经系统检查、内分泌功能检查以及影像学检查,如MRI或CT。通过这些检查,明确复发的部位、大小、形态以及与周围组织的关系,判断复发的程度和原因,为后续治疗提供准确依据。

治疗选择:

根据复发的具体情况和患者的身体状况,制定个体化的治疗方案。如果复发的病变较小且无症状,可继续观察,定期进行影像学检查。如果复发导致症状明显加重或有出血风险,可能需要再次手术切除,或者考虑放射治疗、介入治疗等其他治疗方法。在治疗过程中,要密切关注患者的治疗反应和病情变化,及时调整治疗方案,以提高治疗效果,改善患者的生活质量。

颅内鞍区海绵状血管瘤是一种较为复杂的颅内血管病变,其症状多样,与鞍区的重要解剖结构和生理功能密切相关,病因涉及先天性和后天性因素。通过准确的影像学和实验室检查能够明确诊断,治疗方法包括手术治疗、保守治疗和放射治疗,各有其适应证和优缺点。精心的护理在患者的康复过程中起着关键作用,同时要高度重视复发的监测和应对。

问题解答

手术治疗会影响内分泌功能吗?

手术可能影响内分泌功能。鞍区与内分泌器官关系紧密,手术中若损伤垂体、下丘脑等结构,会干扰内分泌调节。但经验丰富的医生会在手术中尽量保护这些结构。术后需密切监测内分泌指标,必要时通过药物调节,多数患者内分泌功能可逐渐恢复或维持稳定。

保守治疗多久复查一次?

一般建议3-6个月复查一次MRI或CT。若病情稳定,后续复查间隔可适当延长。复查目的是监测病变大小、形态变化。若期间出现症状加重,如视力急剧下降、头痛加剧等,应立即就医检查,根据情况调整治疗方案。

放射治疗对视力有影响吗?

放射治疗有影响视力的可能。高能射线在作用于病变时,可能会损伤周围的视神经、视交叉等结构,导致视力下降、视野缺损加重。但医生会在放疗前精确规划照射范围和剂量,尽量减少对视力的损害。放疗期间及放疗后,也会密切关注视力变化,及时处理相关问题。

- 文章标题:颅内鞍区海绵状血管瘤症状、治疗和复发

- 更新时间:2025-02-21 13:48:49

400-029-0925

400-029-0925