脑干中脑顶盖胶质瘤是一类较为特殊且复杂的神经系统肿瘤,因其特殊的位置和病理特性,在诊断、治疗和护理上都面临着诸多挑战。

脑干中脑顶盖胶质瘤起源于中脑顶盖部位的神经胶质细胞,这些细胞在正常情况下对神经元起到支持、营养和保护的作用。当发生肿瘤性病变时,异常增殖的胶质细胞形成肿瘤,破坏中脑顶盖的正常结构和功能。中脑顶盖在人体神经系统中扮演着关键角色,它参与视觉、听觉反射以及神经信号的传导等重要生理过程。因此,该部位的胶质瘤会对患者的身体健康产生严重影响。

症状表现

(一)眼部症状

眼球运动障碍:患者常出现眼球向上、向下或水平方向运动受限,这是由于肿瘤侵犯了中脑顶盖内与眼球运动相关的神经核团或神经纤维,如动眼神经核、滑车神经核等,导致眼球运动肌肉无法正常接收神经指令,从而影响眼球的正常转动。

瞳孔异常:表现为瞳孔大小不等、对光反射迟钝或消失。肿瘤影响了中脑内的瞳孔调节中枢,干扰了神经传导通路,使得瞳孔对光线的反应出现异常。

(二)头痛

肿瘤的生长导致颅内压力升高,刺激脑膜和颅内神经,引发头痛。头痛通常为持续性,且在早晨或用力时加重,严重影响患者的日常生活和休息。

(三)视力障碍

随着肿瘤的增大,对视神经或视束的压迫逐渐加重,患者可出现视力下降、视野缺损等症状。视力障碍可能会逐渐进展,严重时甚至导致失明。

(四)共济失调

中脑顶盖与小脑之间存在着复杂的神经联系,肿瘤侵犯这一区域会干扰神经信号的传递,影响身体的平衡和协调功能。患者在行走时会出现步态不稳,像喝醉酒一样,手部精细动作也会变得困难,如系扣子、拿筷子等。

(五)其他症状

还可能出现吞咽困难、声音嘶哑、肢体无力等症状,这是因为肿瘤压迫或侵犯了脑干内其他与吞咽、发声、肢体运动相关的神经结构。

病因

(一)遗传因素

部分脑干中脑顶盖胶质瘤与遗传因素有关。某些基因突变或染色体异常可能增加患病风险,如神经纤维瘤病1型(NF1)基因突变等。遗传因素导致的肿瘤往往涉及多个基因的异常表达和调控失衡,但其在总体病例中所占比例相对较小。

(二)环境因素

电离辐射:长期接触电离辐射,如医疗上的放射治疗、核电站辐射等,可能损伤细胞的DNA,引发基因突变,促使神经胶质细胞异常增殖,从而增加患肿瘤的几率。不过,因环境电离辐射导致脑干中脑顶盖胶质瘤的情况相对较少。

化学物质:一些化学物质,如某些农药、工业污染物等,可能具有致癌性。长期接触这些化学物质,可能影响细胞的正常代谢和基因表达,增加肿瘤发生的可能性,但目前确切的关联还需要更多研究证实。

(三)其他因素

免疫系统功能异常也可能在肿瘤发生中起作用。当免疫系统不能有效识别和清除异常细胞时,肿瘤细胞可能逃脱免疫监视,得以生长和增殖。此外,个体的发育特点和中脑顶盖区域的特殊性,也可能与肿瘤的发生存在一定关联,但具体机制尚不明确。

检查方法

(一)影像学检查

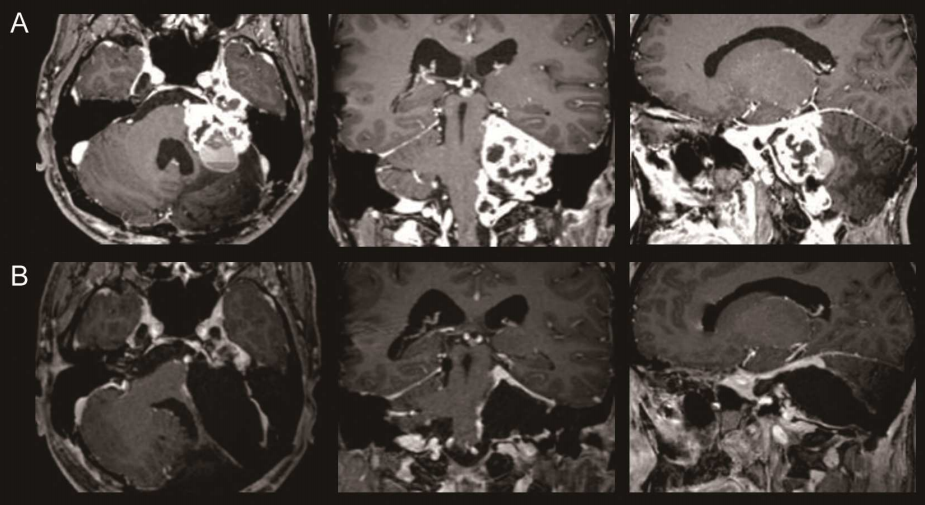

磁共振成像(MRI):是诊断脑干中脑顶盖胶质瘤的最重要手段。MRI能够清晰显示肿瘤的位置、大小、形态以及与周围脑组织的关系。通过不同的成像序列,如T1加权像、T2加权像和增强扫描,可以观察肿瘤的信号特点,判断肿瘤的边界是否清晰,有无周围组织浸润,为后续治疗方案的制定提供关键信息。

计算机断层扫描(CT):CT检查可快速获取脑部大致结构图像,在初步筛查中发挥作用。它对于发现肿瘤内的钙化灶有优势,能帮助医生初步判断肿瘤的性质。但CT在显示肿瘤细节和与周围组织的关系方面,不如MRI精准。

(二)神经系统检查

通过一系列神经系统检查,评估患者的神经功能状态。包括视力、视野检查,确定是否存在视力下降和视野缺损;眼球运动检查,判断眼球运动是否正常;瞳孔对光反射检查,了解瞳孔对光线的反应情况;肢体肌力、肌张力检查,评估肢体力量和肌肉紧张程度;共济运动检查,如指鼻试验、跟膝胫试验等,判断身体平衡和协调能力。这些检查有助于定位诊断和病情评估。

(三)病理检查

手术切除肿瘤或进行活检获取肿瘤组织,进行病理分析。通过显微镜观察肿瘤细胞的形态、结构和分化程度,确定肿瘤的类型和分级。病理检查是明确诊断的金标准,对于指导后续治疗和判断预后具有重要意义。

治疗方法

(一)手术治疗

手术切除肿瘤是主要治疗方法之一。在保障患者安全的前提下,尽量争取完全切除肿瘤。手术不仅能缓解颅内压增高症状,还能获取肿瘤组织进行病理检查。然而,由于脑干中脑顶盖位置深在,周围神经血管结构复杂,手术难度和风险较大。手术过程中,医生会借助神经导航、术中电生理监测等先进技术,在切除肿瘤的同时,最大程度保护周围正常神经组织。

(二)放射治疗

对于无法完全手术切除或高级别胶质瘤,放疗是重要的辅助治疗手段。放射治疗利用高能射线杀死肿瘤细胞,抑制肿瘤生长。常见的放疗方法包括普通放疗和立体定向放疗,如伽马刀、射波刀等。立体定向放疗定位精准,对周围正常组织损伤小,适用于体积较小、位置特殊的肿瘤。但放疗可能对患者的正常组织产生副作用,如影响脑部发育、导致内分泌功能紊乱等,需密切监测。

(三)化学治疗

根据肿瘤的病理类型和分子特征,选择合适的化疗药物。化疗药物通过血液循环到达肿瘤部位,杀死肿瘤细胞。对于某些对化疗敏感的脑干中脑顶盖胶质瘤,化疗可取得较好疗效。但化疗存在副作用,如恶心、呕吐、脱发、骨髓抑制等,治疗过程中需密切关注患者身体状况,及时对症处理。

护理要点

(一)病情观察

密切观察患者的生命体征,包括体温、血压、心率、呼吸等,以及头痛、呕吐、视力、眼球运动等症状的变化。一旦发现异常,及时通知医生处理。例如,若患者头痛突然加剧、呕吐频繁,可能提示颅内压急剧升高,需紧急采取措施。

(二)生活护理

协助患者做好日常生活护理,如洗漱、进食、穿衣等。对于行动不便的患者,要注意防止跌倒、坠床等意外发生,在病房内设置必要的防护设施,如安装扶手、使用防滑垫等。

保证患者充足的睡眠,创造安静、舒适的休息环境。合理安排饮食,给予高热量、高蛋白、高维生素且易消化的食物,如瘦肉、鱼类、新鲜蔬菜水果等,满足患者身体康复的需要。

(三)心理护理

患者患肿瘤会给其及其家庭带来巨大心理压力。患者可能因疾病不适、治疗痛苦和对未知的恐惧产生焦虑、恐惧等情绪。护理人员和家属要主动与患者沟通交流,了解其心理状态,给予心理支持和安慰。可通过讲故事、玩游戏等方式,缓解患者紧张情绪,增强其战胜疾病的信心。

(四)康复护理

对于存在神经功能障碍的患者,如肢体运动障碍、共济失调等,在病情稳定后,尽早进行康复训练。康复训练包括物理治疗,如按摩、理疗,促进肢体血液循环和肌肉力量恢复;作业治疗,帮助患者恢复日常生活能力,如穿衣、进食、书写等;言语治疗,改善患者语言表达和理解能力。康复训练需长期坚持,根据患者恢复情况制定个性化训练方案。

复发后的处理

如果脑干中脑顶盖胶质瘤复发,首先要进行全面评估,包括影像学检查(如MRI)、神经系统检查等,了解肿瘤复发的部位、大小、范围以及患者的身体状况。根据评估结果,制定个体化治疗方案。

(一)再次手术

对于复发肿瘤局限、患者身体条件允许的情况,可考虑再次手术切除。但再次手术难度通常比初次手术更大,需更加谨慎评估手术风险和收益,手术过程中更要注重保护周围正常组织。

(二)放射治疗

对于无法再次手术或不适合手术的患者,放射治疗仍是重要选择。可根据患者之前放疗情况,选择合适的放疗方式和剂量,如再次放疗或调整放疗方案,同时密切关注放疗副作用。

(三)化学治疗

根据肿瘤复发后的病理类型和分子特征,调整化疗药物和方案。化疗可作为辅助治疗手段,与手术、放疗联合使用,提高治疗效果。但化疗副作用也需密切关注,及时给予对症支持治疗,减轻患者痛苦。

(四)靶向治疗和免疫治疗

随着医学技术发展,靶向治疗和免疫治疗为肿瘤复发患者带来新希望。对于存在特定基因突变或肿瘤免疫微环境异常的患者,可尝试使用靶向药物或免疫治疗药物。但这些治疗方法目前还处于研究和探索阶段,需进一步临床试验验证其疗效和安全性。

脑干中脑顶盖胶质瘤是一种复杂且严重的神经系统疾病,症状多样,病因复杂,检查依赖多种手段,治疗以手术为主并结合放化疗等,护理需全方位进行,复发后需个体化处理。尽管治疗面临诸多挑战,但随着医学进步,有望改善患者预后,提高生存质量,医护人员与家属应共同努力,为患者康复创造有利条件。

相关问题及解答

手术费用大概是多少?

手术费用受多种因素影响,如医院等级、手术方式、使用的医疗器械等。一般来说,单纯手术费用可能在5-10万元左右,但加上术前检查、术后护理及可能的并发症治疗费用,总体花费可能在10-20万元不等,具体费用需咨询就诊医院。

放疗后多久能恢复正常?

放疗后恢复正常的时间因人而异。一般身体的短期反应,如疲劳、轻微恶心等,在放疗结束后1-2周会逐渐缓解。但放疗对神经功能的影响恢复较慢,可能需要数月甚至数年,部分患者可能会遗留一些后遗症,难以完全恢复正常。

化疗期间能吃中药调理吗?

化疗期间可以吃中药调理。中药可在一定程度上减轻化疗副作用,如缓解恶心呕吐、提升免疫力等。但需注意,要在专业中医师指导下使用,告知医生正在进行化疗,避免中药与化疗药物相互作用,影响疗效或产生不良反应。

推荐阅读:10个月婴儿患中脑顶盖胶质瘤,顺利全切肿瘤后恢复良好

- 文章标题:脑干中脑顶盖胶质瘤症状、病因与治疗

- 更新时间:2025-02-18 15:26:42

400-029-0925

400-029-0925