桥小脑角区脑膜瘤具有一定的严重性,其对神经功能、脑干等重要结构有潜在的损害风险。消除桥小脑角区脑膜瘤的方法包括手术切除、放射治疗和在特定情况下的观察等待,每种方法都有其各自的优缺点,需要根据患者的具体情况,如年龄、身体状况、肿瘤大小、生长速度等因素综合考虑,制定个性化的治疗方案。

点击阅读INC巴特朗菲教授脑膜瘤相关病例及研究:小小CPA区脑膜瘤,长大横跨颅中后窝成巨大岩斜区脑膜瘤,越等越难根治!

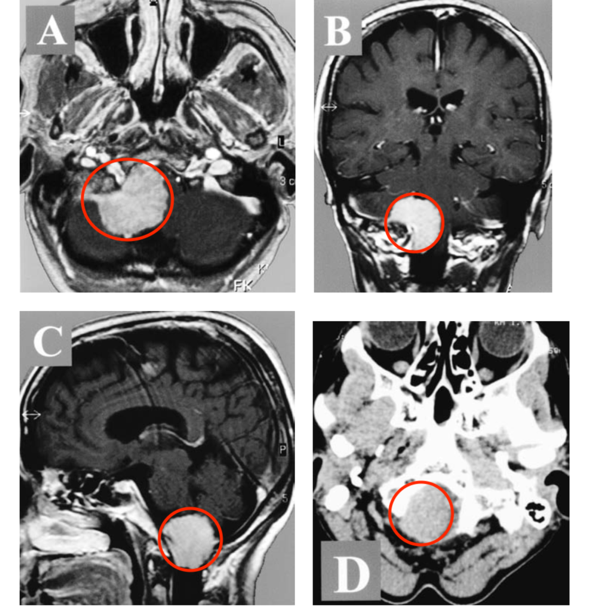

一、桥小脑角区脑膜瘤的严重程度

(一)对神经功能的影响

面神经功能损害

桥小脑角区脑膜瘤与面神经关系密切。随着肿瘤的生长,它可能直接压迫面神经,导致面部肌肉运动功能障碍。早期可能表现为面部感觉异常,如轻微的麻木或刺痛感。随着压迫的加重,会出现典型的面瘫症状,包括眼睑闭合不全、口角歪斜等。面瘫不仅影响患者的外貌形象,还会导致口腔卫生问题,如流口水、食物残留等,严重影响患者的生活质量。

听神经功能损害

听神经在桥小脑角区内,脑膜瘤常侵犯听神经。患者可能首先出现听力下降,这可能是单侧渐进性的,开始时可能被误认为是年龄增长或耳部疾病所致。随着肿瘤的发展,还可能出现耳鸣,耳鸣的声音形式多样,如嗡嗡声、蝉鸣声等,持续的耳鸣会对患者的睡眠和心理状态产生严重影响。在更严重的情况下,患者可能会完全丧失听力。

三叉神经功能损害

三叉神经负责面部的感觉和咀嚼肌的运动。桥小脑角区脑膜瘤压迫三叉神经时,会引起面部疼痛、感觉减退等症状。面部疼痛可以是阵发性的剧痛,类似三叉神经痛的表现,严重影响患者的正常饮食和日常活动。同时,三叉神经运动支受压还会导致咀嚼肌无力,影响患者的咀嚼功能,进而影响营养摄入。

(二)对脑干的影响

脑干受压的风险

桥小脑角区靠近脑干,脑膜瘤的生长可能对脑干造成压迫。脑干是人体的生命中枢,控制着呼吸、心跳、血压等重要生理功能。即使是轻微的脑干受压,也可能导致患者出现头晕、平衡失调等症状。如果脑干受压严重,可能会引起呼吸、心跳骤停等危及生命的情况。此外,脑干内有众多的神经传导束,受压后会导致肢体运动和感觉障碍,如肢体无力、麻木等。

影响脑干的血液供应

桥小脑角区的脑膜瘤可能侵犯或压迫供应脑干的血管,如小脑前下动脉、小脑后下动脉等。这些血管为脑干提供重要的血液和营养物质,一旦血管受压或被侵犯,脑干的血液供应就会受到影响。这可能导致脑干组织缺血、缺氧,进而引发一系列神经功能障碍,并且这种缺血性损害可能是不可逆的,进一步加重患者的病情。

(三)肿瘤的大小和生长速度

大肿瘤的危害

较大的桥小脑角区脑膜瘤(直径大于3cm)通常会引起更严重的症状。除了对周围神经和脑干的压迫外,大肿瘤还可能导致颅内压升高。这是因为肿瘤占据了颅内的空间,阻碍了脑脊液的正常循环。颅内压升高会引起头痛、恶心、呕吐等症状,严重时可导致视神经乳头水肿,进而影响视力,甚至造成失明。

生长速度的影响

如果脑膜瘤生长速度较快,即使在肿瘤较小的时候,也可能在短时间内对周围组织产生严重的压迫和损害。相反,生长缓慢的脑膜瘤可能在较长时间内才表现出明显的症状,给患者和医生更多的时间来制定治疗方案。但即使是生长缓慢的肿瘤,随着时间的推移,最终也会对周围结构造成不可忽视的影响。

二、桥小脑角区脑膜瘤的消除方法

(一)手术切除

手术入路的选择

枕下乙状窦后入路

这是桥小脑角区脑膜瘤常用的手术入路之一。该入路可以较好地暴露桥小脑角区的结构,便于切除肿瘤。通过在枕骨后下方和乙状窦后方进行颅骨开窗,手术医生可以直接到达肿瘤所在区域。这种入路对于保护脑干、面神经和听神经等重要结构有一定的优势。例如,在切除中等大小的桥小脑角区脑膜瘤时,枕下乙状窦后入路能够提供足够的操作空间,在显微镜下仔细分离肿瘤与周围神经血管的粘连。

颞下 - 小脑幕入路

对于一些位于桥小脑角区上部且偏向颞侧的脑膜瘤,颞下 - 小脑幕入路可能更为合适。此入路可以从颞叶下方和小脑幕之间接近肿瘤,减少对脑干和小脑的牵拉。在处理与海绵窦、岩骨尖等结构关系密切的肿瘤时,该入路有助于更好地暴露肿瘤边界,提高肿瘤的全切率。

手术中的神经和血管保护

在手术切除桥小脑角区脑膜瘤时,神经和血管保护至关重要。例如,对于面神经的保护,手术医生会使用神经电生理监测技术。在手术过程中,通过对面神经进行实时监测,当手术操作接近面神经时,监测仪器会发出信号,提醒医生注意操作的力度和方向,从而避免对面神经的损伤。对于血管的保护,手术医生需要仔细辨认肿瘤与血管的关系,如小脑前下动脉、小脑后下动脉等。在分离肿瘤与血管的粘连时,要尽量保持血管的完整性,防止血管破裂出血,因为桥小脑角区的血管出血可能会影响脑干等重要结构的血液供应。

肿瘤切除程度与预后

肿瘤的切除程度直接影响患者的预后。如果能够实现Simpson分级I - II级切除(即完全切除肿瘤及受侵犯的硬脑膜或仅残留部分无肿瘤侵犯的硬脑膜),患者的复发率相对较低,预后较好。然而,如果只能进行不完全切除(Simpson分级III - V级),患者复发的风险较高,可能需要进一步的辅助治疗,如放疗等。在手术中,医生会根据肿瘤与周围结构的关系,权衡切除的范围,尽量在保证患者安全的前提下尽可能大限度地切除肿瘤。

(二)放射治疗

常规放疗

对于一些不能完全手术切除的桥小脑角区脑膜瘤,或者手术切除后有残留的脑膜瘤,常规放疗可以作为一种辅助治疗手段。放疗通过高能射线破坏肿瘤细胞的DNA结构,阻止其增殖和分裂。常规放疗的剂量和疗程需要根据患者的具体情况进行调整,一般来说,总剂量在50 - 60 Gy左右,分多次进行照射。但是,常规放疗也有一定的副作用,如可能导致放射性脑损伤,引起患者出现头痛、记忆力减退等症状。

立体定向放射治疗(SRS)

立体定向放射治疗是一种更为精确的放疗技术,包括伽马刀、射波刀等。SRS可以将高剂量的射线精确地聚焦到肿瘤组织上,而周围正常组织接受的辐射剂量相对较低。对于直径小于3cm的桥小脑角区脑膜瘤,SRS可以作为一种主要的治疗手段,尤其是对于那些位于重要神经血管结构附近、手术风险较高的肿瘤。SRS的优点是创伤小、治疗周期短,但也存在一些局限性,如可能在治疗后数年出现放射性坏死等并发症。

(三)观察等待

适用情况

对于一些年龄较大、身体状况较差、肿瘤生长缓慢且没有引起明显症状的桥小脑角区脑膜瘤患者,可以考虑观察等待。通过定期的影像学检查(如MRI),监测肿瘤的大小、生长速度和对周围结构的影响。如果在观察期间肿瘤没有明显变化或生长极为缓慢,患者可以继续观察而不需要立即进行手术或放疗。

风险评估

在观察等待过程中,需要对患者进行风险评估。虽然部分患者的肿瘤可能长期保持稳定,但也存在肿瘤突然加速生长或出现症状的风险。因此,需要与患者充分沟通,让患者了解观察等待的利弊,并密切关注患者的身体状况,一旦出现症状加重或肿瘤生长加速的情况,应及时调整治疗方案。

相关案例阅读:

脑膜瘤难切干净、容易复发?这些疑难位置脑膜瘤看巴教授如何成功攻克!

病情回顾:年过花甲的退休老师王女士本应安享晚年,却因为患上“左侧额部大脑镰旁脑膜瘤”饱受愈演愈烈的头痛、癫痫、肢体无力的折磨,保守治疗已经令她痛苦不堪,可是由于肿瘤靠近大静脉窦和运动功能区,手术难以全切,易复发,且术后致瘫风险很大(60-全切不等)。咨询国内医院虽然表示可以治疗脑膜瘤,但是每个医院给出的结论都不一样,而且多数表示位置不好,很难完全切除,容易出现后遗症和复发。

治疗过程:经过多次筛选和考量,王女士找到INC国际神经外科德国巴特朗菲教授。巴教授作为国际颅底肿瘤手术教授,擅长此类疑难位置脑肿瘤,在与巴教授远程咨询后,教授回复可较大水平对脑膜瘤全切,复发的可能性低于5%。王女士得到咨询意见后,毅然选择巴教授为她手术治疗。肿瘤肉眼下全切,可见局部组织缺陷,水肿效应存在,被压迫正常脑组织缓慢复位。

术后二天下午,王女士就能在医院护理人员的搀扶下进行走路康复训练。术后没有打抗生素,而且术后几天就可以独自走路,无需陪同。术后一周多已经恢复得和正常人一样,精神状态很好,可以在医院内自由散步,术后两周王女士顺利出院回国,至今没有复发……点击此处即可查看案例全文

“桥小脑角区脑膜瘤严重吗?怎么消除?”全文内容仅供阅读参考,并非针对任何具体患者的医学建议。若怀疑自己或经检查患有“脑膜瘤”,务必及时寻求可靠医生的协助,以制定个体化的治疗方案。在与肿瘤疾病抗争的道路上,患者及其家属需深刻理解,这不仅是医学领域的一次严峻考验,更是关于希望、毅力与团结的深刻较量。通过遵循规范的治疗流程、接受科学的康复指导,并借助社会各界的合力支持,就会为肿瘤患者点亮生命的希望曙光。

- 文章标题:桥小脑角区脑膜瘤严重吗?怎么消除?

- 更新时间:2025-03-21 19:40:51

400-029-0925

400-029-0925

.gif)