中脑海绵状血管瘤是一种脑血管畸形,由于其特殊的位置,治疗方案需要综合多方面因素慎重考虑。中脑海绵状血管瘤的治疗方案需要根据患者的具体情况(如症状、瘤体特征、身体状况等),由神经外科医生、放射治疗医生等多学科团队共同评估后确定,以达到理想的治疗效果,同时尽可能减少治疗带来的风险和并发症。

点击阅读INC巴特朗菲教授脑海绵状血管瘤相关病例及研究:「千里转运」脑干海绵状血管瘤女孩的生命奇迹列车已进站...

一、观察等待

(一)适用情况

无症状或症状轻微且稳定

许多中脑海绵状血管瘤患者可能在偶然检查(如脑部影像学检查因其他原因进行)时被发现。如果患者没有明显的症状,或者仅有非常轻微的症状(如偶尔的轻微头痛,不影响日常生活且头痛频率极低),并且这些症状长时间(数月至数年)保持稳定,观察等待是一种可行的选择。

对于一些年龄较大或者合并有其他严重基础疾病(如严重的心脑血管疾病、晚期恶性肿瘤等)的患者,即使存在中脑海绵状血管瘤,由于手术或其他积极治疗可能带来的风险相对较高,而预期寿命可能有限,观察等待也是比较合适的。

海绵状血管瘤体积小且无进展趋势

通过定期的影像学检查(如磁共振成像,MRI)发现,中脑海绵状血管瘤体积较小(例如直径小于1cm),并且在多次复查(如每半年或一年复查一次)中没有发现明显的体积增大、形态改变或者新的出血迹象等进展情况,可以选择观察等待。

(二)观察内容与频率

临床症状监测

定期询问患者是否有新出现的症状,如头痛加重、头晕、视力或听力变化、肢体无力、平衡失调、吞咽困难、面部麻木或抽搐等。详细记录症状的性质、频率、严重程度以及是否影响日常生活等情况。

一般建议每3 - 6个月进行一次临床症状的随访评估。

影像学监测

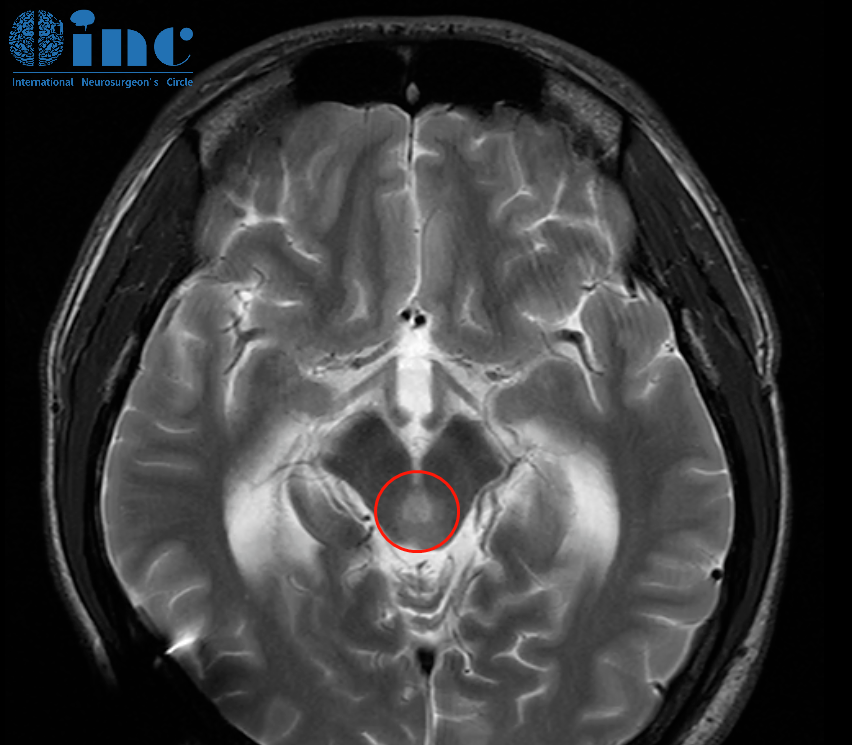

主要依靠MRI检查。MRI的T1加权像、T2加权像以及磁敏感加权成像(SWI)对中脑海绵状血管瘤的显示效果较好。通过对比不同时间点的MRI图像,可以观察海绵状血管瘤的大小、形态、信号强度以及周围脑组织的变化。

对于稳定的小海绵状血管瘤,开始时可以每年进行一次MRI检查。如果在随访过程中发现有任何可疑的变化(如体积轻微增大、信号不均匀性增加等),则需要缩短复查间隔,改为每半年甚至每3个月复查一次。

二、手术治疗

(一)手术适应症

有明显症状且进行性加重

当患者出现严重的神经系统症状,如频繁发作的脑干性癫痫(由于中脑是脑干的一部分,海绵状血管瘤的刺激可引起癫痫发作)、进行性加重的肢体无力(影响患者的运动功能,甚至导致瘫痪风险)、严重的平衡失调(影响患者的行走和日常生活活动能力)、视力或听力明显下降等,并且这些症状与中脑海绵状血管瘤有明确的关联(通过影像学定位和临床症状分析判断),手术治疗是为了缓解症状,防止病情进一步恶化。

反复出血

中脑海绵状血管瘤容易发生出血,反复出血会导致周围脑组织的损伤不断累积,使患者的症状逐渐加重,预后变差。如果患者有两次或以上的出血病史,尤其是在短时间内(如一年内)多次出血,即使目前症状相对较轻,也应考虑手术治疗以防止再次出血带来更严重的后果。

瘤体较大且对周围结构产生明显压迫

当瘤体直径较大(例如大于2cm)时,容易对中脑周围的重要结构(如动眼神经核、滑车神经核、红核、黑质等)产生压迫。这种压迫会导致神经功能障碍,如眼球运动障碍、锥体外系症状(震颤、肌张力增高或减低等)。手术切除瘤体可以解除压迫,恢复正常的神经功能。

(二)手术风险与挑战

中脑的重要功能结构

中脑是脑干的一部分,包含许多重要的神经核团和传导束,如上述提到的动眼神经核、滑车神经核等与眼球运动密切相关的结构,以及与运动调节有关的红核、黑质等。手术过程中任何对这些结构的损伤都可能导致严重的永久性神经功能障碍,如眼球不能正常运动、肢体运动失调等。

手术入路的复杂性

到达中脑的手术入路较为复杂。由于中脑位于颅底深部,周围有许多重要的血管、神经和脑组织,选择合适的手术入路需要精确的解剖知识和丰富的手术经验。例如,经颞下 - 天幕入路、经枕下 - 小脑幕入路等,不同的入路有各自的优缺点,并且都需要在狭小的手术空间内操作,避免损伤周围结构。

术后并发症

除了直接的神经功能损伤外,术后还可能出现脑水肿、颅内出血、感染等并发症。脑水肿可能进一步加重中脑的受压,导致神经功能恶化;颅内出血如果不能及时发现和处理,可能危及生命;术后感染会影响手术效果,延长患者的康复时间。

三、立体定向放射治疗

(一)治疗原理

射线聚焦与剂量分布

立体定向放射治疗(如伽马刀、射波刀等)是通过多个方向的高能射线聚焦于中脑海绵状血管瘤的靶点,使肿瘤组织接受高剂量的辐射,而周围正常组织接受的辐射剂量相对较低。这种精确的剂量分布可以在破坏海绵状血管瘤血管内皮细胞的同时,尽量减少对周围脑组织的损伤。

射线的能量可以使血管瘤内的血管壁发生纤维化,从而阻止血管瘤的进一步生长,降低出血的风险。

(二)适应症与局限性

手术风险高且不宜手术的患者

对于那些中脑海绵状血管瘤位置深在、手术风险极高(如靠近重要的神经核团,手术难以完全切除且容易造成严重并发症),或者患者身体状况不能耐受手术(如患有严重的心肺疾病、凝血功能障碍等)的患者,立体定向放射治疗是一种替代选择。

控制出血风险和瘤体生长

如果海绵状血管瘤有出血倾向(虽然尚未发生出血,但影像学检查提示瘤体内部有出血风险因素,如瘤体内部结构不稳定等)或者瘤体有缓慢生长的趋势(通过定期的影像学检查发现瘤体直径逐渐增大),立体定向放射治疗可以用来控制这些情况。

局限性

立体定向放射治疗后,瘤体的缩小或消失需要一定的时间,并且不是所有患者的瘤体都会完全消失。在治疗后的一段时间内(可能是数月至数年),仍然存在出血的风险,只是出血的概率相对治疗前可能会降低。此外,放射治疗也可能会引起一些轻微的放射性脑损伤,如局部脑组织的水肿、放射性坏死等,但这种情况相对较少见。

相关案例阅读:

突发脑出血!18岁少年勇战脑干海绵状血管瘤,如愿迎战高考

“孩子,要不,我带着片子过去先看……”母亲担心孩子受到打击,和他商量着,可话还没说完,就被小林打断:“不行,你什么事都不用瞒我,得当着我的面,有什么事情当我面说。我已经长大了,我也有知情权和决策权,我也可以为您分担解忧……”独自自主、自尊心较强的小林无法接受连自己的病情都要被隐瞒。

这条治疗之路,虽然艰辛,但母子齐心,定能打败病魔!面对镜头,小林母亲异常坚定地说:“主要他比较坚定,我也比较坚定。他是我儿子,只要有一丝希望,再苦,再难,我们也不会放弃!”一直通过网络搜索以及各种病友群的去了解更多信息。他们认识了一位经过巴教授手术的脑干海绵状血管瘤病友,恢复得很好。这也让母子两重新看到希望——”当时我们就觉得找到了救命的人。“

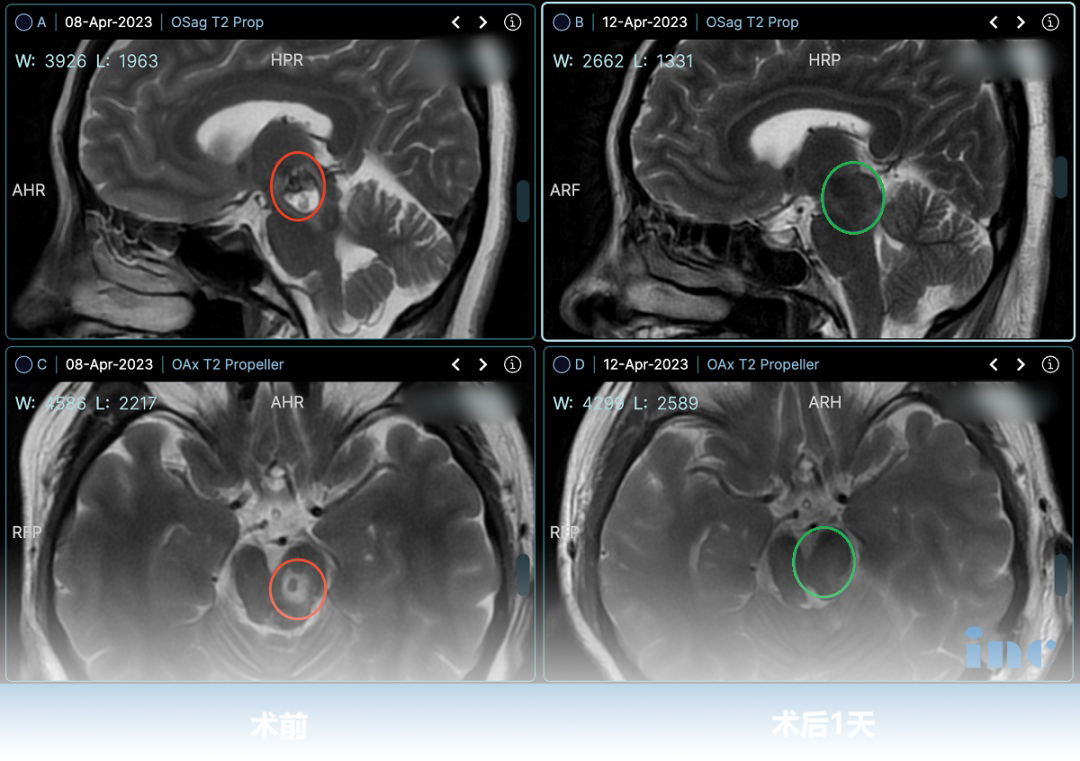

当然,面对这样一位以前都没有听说过的国外教授,他们还是不敢贸然做出选择。但是这位少年对于重获健康有着强烈的渴望,一家人经过商量后,决定为孩子争取一次机会,于是他们选择远程咨询巴教授。 “脑干(中脑左侧)内的占位性出血明显是危险的,并且已经造成了患者右臂等明显的神经功能缺损。我认为患者应该接受手术治疗。关于切除率,95%的患者可以达到全切全切。对你的情况来说,大概率是可以全切。手术风险是左侧眼球运动麻痹,概率小于8%,左臂和左腿可能轻度无力,但这种风险很小(1-2%)。如果出现这种手术副作用,恢复情况会很好,是对于如此年轻的病人。恢复时间较长可达2-3个月。不要太担心,因为我在苏州,也是做过很多很多这种类似的手术……点击此处即可查看案例全文

本文“中脑海绵状血管瘤治疗方案是什么?”内容仅供参考,不构成针对任何具体患者的医疗建议。若怀疑或确诊为“脑海绵状血管瘤”,请立即咨询值得信赖的医生,以获取个性化的治疗方案。在与肿瘤斗争的过程中,患者及其家属应深刻理解到,这不仅是一场医学挑战,更是一场涉及希望、毅力和团结的战斗。通过遵循规范的治疗流程、接受科学的康复指导,并得到社会各界的支持与帮助,终将能够为肿瘤患者带来充满希望的新生之光。

- 文章标题:中脑海绵状血管瘤治疗方案是什么?

- 更新时间:2025-03-05 18:46:55

400-029-0925

400-029-0925