脑干海绵状血管瘤手术因其高风险常被称为“神经外科的珠穆朗玛峰”。患者在面对手术决策时,最关心的莫过于手术成功率和如何选择专家。本文将从科学角度解析手术成功率的关键因素,并提供专家选择的实用建议。

一、手术成功率的关键指标

1.全切率:手术成功的核心标志

显微手术全切率:在经验丰富的神经外科中心,直径>1cm的病灶全切率可达85%-95%。对于直径<1cm的微小病灶,因术中定位困难,全切率约为70%-80%。

功能区保护:在保证全切的同时,90%以上的患者可保留术前神经功能,仅5%-10%出现短暂性神经功能障碍。

2.并发症发生率

术后出血:发生率约为2%-5%,多与术中止血不彻底或血压波动有关。

脑水肿:约15%患者出现术后脑水肿,通过脱水治疗多可缓解。

颅神经损伤:如面瘫、吞咽困难等,发生率约为10%-15%,多数可在3-6个月内恢复。

3.长期预后数据

5年无复发生存率:全切患者达95%以上,次全切患者约为80%。

生存质量:70%患者术后生活可完全自理,20%需轻度辅助,仅10%遗留严重后遗症。

二、影响手术成功率的关键因素

1.病灶特征

位置:脑干背侧病灶(如延髓背侧)手术风险低于腹侧(如桥脑腹侧)。

大小:直径>3cm的瘤体因压迫正常组织时间长,术后恢复较慢。

出血史:曾发生出血的病灶因粘连严重,手术难度增加2-3倍。

2.手术团队经验

年手术量:年手术量>50例的团队,并发症发生率较<20例的团队降低40%。

技术创新:开展术中MRI导航、神经电生理监测的医院,全切率可提升15%-20%。

3.患者自身条件

年龄:60岁以上患者术后恢复速度较年轻人慢30%。

基础疾病:合并高血压、糖尿病的患者,术后感染风险增加2倍。

三、如何选择手术专家?

1.资质与经验筛选

职称与年限:优先选择副主任医师以上职称,从业10年以上的专家。

亚专科方向:明确标注“脑血管病”或“颅底外科”方向的专家。

手术量参考:选择年脑干手术量>30例的专家(可通过医院官网或学术论文查询)。

2.团队协作能力

多学科协作:选择具备神经影像科、神经重症监护室(NICU)、康复科的综合医院。

术中支持:确保手术团队可使用神经导航、术中超声等设备。

3.患者评价与案例

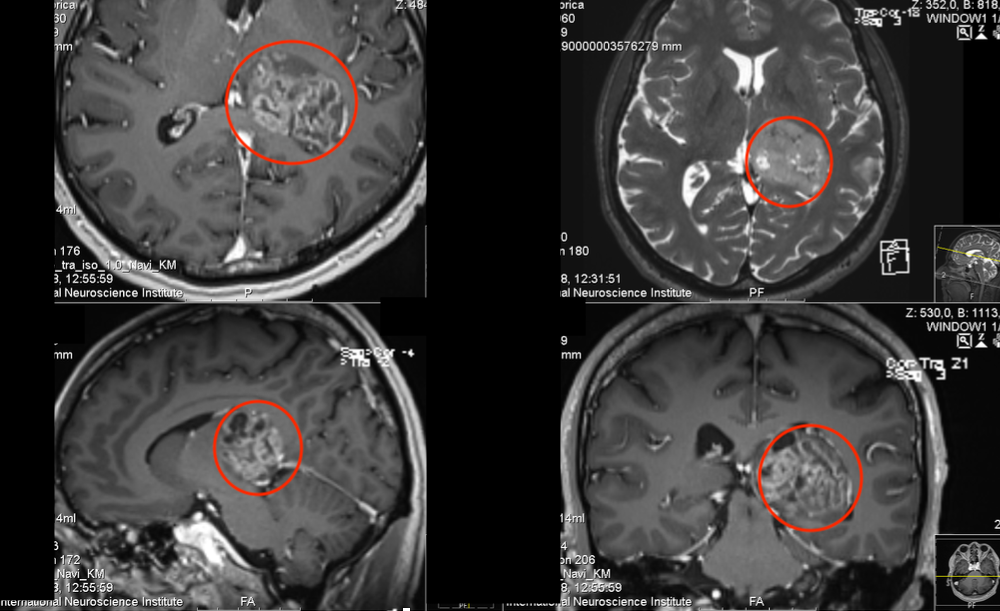

真实案例参考:要求查看与自身病灶相似的手术前后MRI对比。

术后随访:选择提供至少5年随访服务的医院,确保复发监测。

四、专家选择的实用建议

1.术前评估关键点

影像资料准备:携带增强MRI、CT等影像资料,便于专家准确评估。

功能评估:提前进行神经功能评分(如Karnofsky评分),量化术前状态。

2.手术方案沟通

入路选择:要求专家详细解释选择乙状窦后入路或颞下-天幕入路的依据。

风险告知:确认专家已充分说明术后可能出现的并发症及应对措施。

3.术后康复支持

康复计划:选择提供早期康复介入(如术后72小时内开始康复训练)的医院。

随访机制:明确术后复查的频率和内容(如每年MRI检查)。

五、最新技术提升成功率

1.机器人辅助手术

达芬奇机器人系统可将手术误差控制在0.1mm以内,尤其适合脑干腹侧的复杂病灶。

2.术中荧光导航

5-ALA荧光染色技术可实时区分肿瘤与正常组织,提升全切率10%-15%。

3.虚拟现实(VR)规划

通过3D重建技术模拟手术路径,降低术中误操作风险。

脑干海绵状血管瘤手术成功率受病灶特征、团队经验和患者条件共同影响。在选择专家时,应综合考量资质、技术设备和术后支持体系。现代显微外科技术已使手术死亡率降至1%-2%,致残率控制在5%-10%。记住:选择具备丰富经验的神经外科团队,是降低手术风险、保障预后的关键。早期诊断、精准手术、全程管理,是战胜疾病的三大法宝。

真实案例阅读

“我想要尽快手术,早一点恢复好,回到校园,考上理想的大学!”

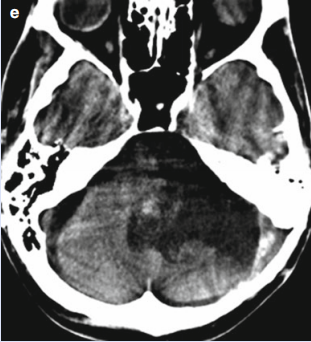

18岁少年小林,高考前脑干海绵状血管瘤2次出血,病情无法再等,手术迫在眉睫。

“这个东西切出来他就放心了,始终就惦记上学。以前他见了医生就会问什么时候能好,现在不问了,心态什么都好了。巴教授非常厉害,真的这是实事求是说。他现在完全放心了,也不缠着医生问什么时候能好了。特别积极锻炼,惦记着快回学校上学。孩子和我们说,他这相当于重生了。”

——小林和妈妈在术后第3天接受INC专访

在苏州大学附属第四医院,说起儿子手术前后的显著变化,小林母亲满是激动。术后第3天,这对母子到我们镜头前,和INC工作人员分享了他们的术后感想,以下内容来自他们的真实自述...【查看案例详情】

- 文章标题:脑干海绵状血管瘤手术成功率?专家排名?

- 更新时间:2025-03-29 23:29:35

400-029-0925

400-029-0925