脊髓海绵状血管瘤,对很多人来说或许是个陌生的医学名词。然而,它却可能给患者的生活带来严重影响。了解它的发病率,不仅有助于我们从宏观层面认识这一疾病,对于患者及家属来说,更是开启全面认知疾病、积极应对治疗的重要一步。

脊髓海绵状血管瘤在人群中的发病率相对较低。根据国内外多项医学研究统计,每10万人中大约有8-30人患有脊髓海绵状血管瘤。但由于该疾病的诊断存在一定难度,实际发病率可能会被低估。在不同地区,发病率可能存在差异,不过目前并没有明确的证据表明地域因素会对其发病率产生显著影响。这意味着,无论身处世界何地,都有可能面临这一疾病的潜在威胁。

从年龄分布来看,脊髓海绵状血管瘤可发生于任何年龄段,但以20-50岁的中青年人群最为常见。这一年龄段的人群正处于生活和工作的关键时期,一旦患病,不仅对个人健康造成冲击,还可能影响家庭和社会角色的履行。从性别差异角度,男性和女性患脊髓海绵状血管瘤的概率大致相同,没有明显的性别倾向。

发病率相关影响因素

遗传因素

脊髓海绵状血管瘤有一定的遗传倾向。研究表明,大约10%-20%的患者存在家族遗传史。如果家族中有人患有脊髓海绵状血管瘤,那么其他家族成员患该病的风险会相对增加。遗传方式通常为常染色体显性遗传,这意味着只要父母中有一方携带致病基因,子女就有50%的概率遗传到该基因并发病。不过,即使携带致病基因,也并非一定会发病,还受到其他因素的影响。对于有家族遗传史的人群,定期进行相关检查,如脊髓磁共振成像(MRI)检查,有助于早期发现疾病,及时采取干预措施。

环境因素

虽然目前尚未明确特定的环境因素与脊髓海绵状血管瘤发病有直接关联,但一些研究推测,长期暴露于某些有害物质中,可能增加发病风险。例如,接触有机溶剂、重金属等化学物质,可能干扰人体细胞的正常代谢和基因表达,从而影响血管的发育和形成,增加脊髓海绵状血管瘤的发病可能性。此外,辐射暴露也可能是一个潜在因素,虽然日常环境中的辐射剂量通常较低,但长期处于高辐射环境,如从事放射相关工作且防护不当的人员,患脊髓海绵状血管瘤等血管性疾病的风险可能会有所上升。不过,这些环境因素与发病之间的关系还需要更多的研究来证实。

发病率与疾病认知

早期诊断困难导致发病率认知偏差

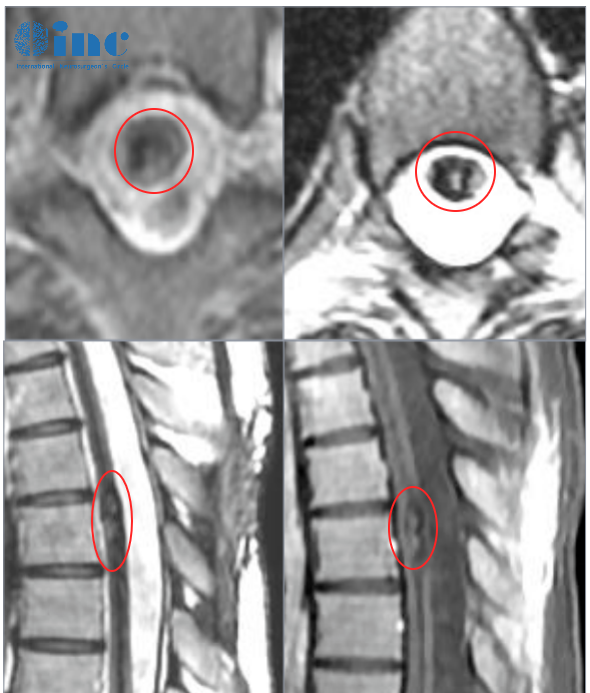

脊髓海绵状血管瘤的症状缺乏特异性,早期可能仅表现为轻微的肢体麻木、无力或疼痛,容易与其他常见的神经系统疾病混淆。例如,患者可能会误以为是长时间劳累、姿势不良导致的肌肉劳损,从而忽视了疾病的存在。加之部分基层医疗机构的检查设备和诊断技术有限,难以对该病进行准确诊断。因此,在疾病早期,很多患者未能及时被确诊,导致实际发病率被低估。这也提醒患者及家属,当出现不明原因的神经系统症状且持续不缓解时,应及时前往大型综合性医院进行详细检查,包括MRI等针对性检查项目,以便早期发现脊髓海绵状血管瘤。

提高发病率认知的重要性

准确了解脊髓海绵状血管瘤的发病率,对于患者及家属意义重大。对于患者而言,知晓发病率情况有助于更好地认识自己所患疾病在人群中的普遍程度,减轻因疾病带来的孤立感和恐慌心理。同时,在与医生沟通治疗方案时,能基于对发病率的了解,更全面地评估治疗风险和预后情况。对于家属来说,了解发病率可以增强对疾病的重视程度,在日常生活中更好地照顾患者,提供心理支持。此外,从社会层面看,提高对脊髓海绵状血管瘤发病率的认知,有助于推动医学研究资源向该领域倾斜,促进诊断技术和治疗方法的不断改进。

常见问题解答

问题一:脊髓海绵状血管瘤发病率这么低,我为什么会得?

虽然脊髓海绵状血管瘤发病率相对较低,但遗传因素可能在发病中起到重要作用。如果家族中有相关病史,您就有一定的遗传风险。即使家族中无明确患者,在胚胎发育过程中,基因也可能发生突变,导致血管发育异常,进而引发该病。此外,环境因素如长期接触有害物质、辐射等,也可能增加发病几率,但具体到个人,往往是多种因素综合作用的结果。

问题二:发病率低是不是意味着治疗难度大?

发病率低并不直接等同于治疗难度大。治疗难度主要取决于血管瘤的位置、大小、是否破裂出血以及对脊髓神经的压迫程度等因素。若血管瘤位置表浅、体积较小且未对脊髓造成明显压迫,通过手术等治疗手段,通常可以取得较好的治疗效果。然而,如果血管瘤位于脊髓的重要功能区,手术操作风险较高,治疗难度会相应增大。所以,不能单纯依据发病率来判断治疗难度,需结合具体病情进行评估。

问题三:知道发病率对预防脊髓海绵状血管瘤有帮助吗?

了解发病率虽然不能直接预防疾病发生,但可以提高警惕。对于有家族遗传史的人群,知道发病率及遗传风险后,会更积极主动地进行定期体检,早期发现潜在病变,及时干预。对于普通人群,知晓发病率以及可能的环境影响因素后,会更加注重生活环境安全,避免长期接触有害物质和不必要的辐射,从而在一定程度上降低发病风险。

- 文章标题:脊髓海绵状血管瘤发病率是多少?

- 更新时间:2025-03-20 17:23:23

400-029-0925

400-029-0925