当患者在医院检查发现脑部有异常占位,疑似室管膜下瘤时,患者及家属往往会陷入深深的焦虑与迷茫之中。室管膜下瘤虽是一种相对少见的中枢神经系统肿瘤,但明确诊断至关重要,因为这直接关系到后续的治疗方案和患者的预后。今天,我们就为大家详细介绍室管膜下瘤鉴别诊断的3大主要方法。

影像学检查

在室管膜下瘤的鉴别诊断中,影像学检查堪称“先锋部队”,能为医生提供大量关于肿瘤的位置、形态、大小及与周围组织关系等关键信息。

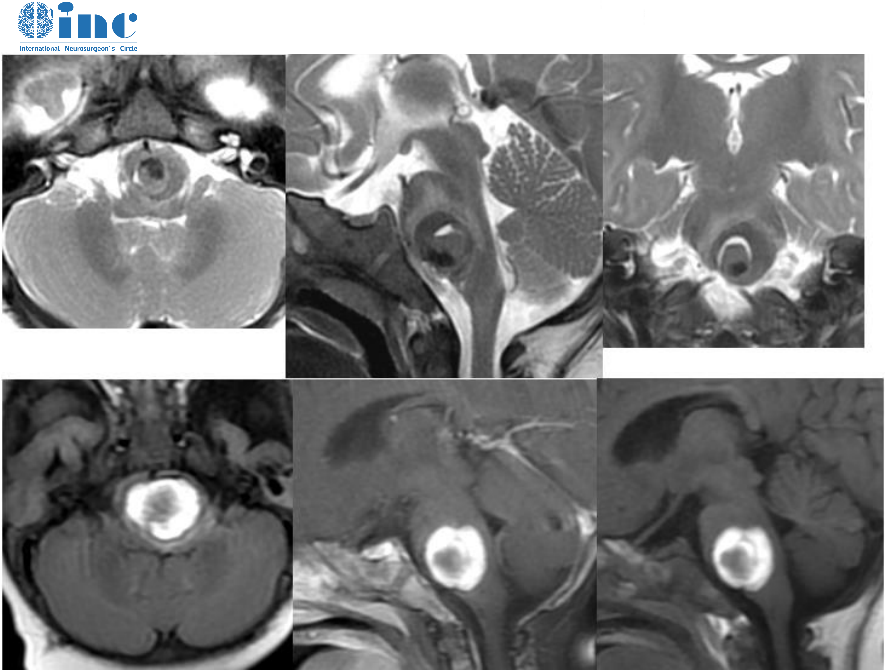

磁共振成像(MRI):精准显影,洞察肿瘤细节

MRI是目前诊断室管膜下瘤最常用且最具价值的影像学手段。它就像是一台能够透视大脑的“超级相机”,通过不同的扫描序列,能清晰地呈现肿瘤的各种特征。

在MRI图像上,室管膜下瘤通常表现为边界相对清晰的肿块,多位于脑室系统内,尤其是侧脑室和第四脑室较为常见。其信号特点具有一定的辨识度,在T1加权像上,肿瘤常呈等信号或稍低信号,就好比在一幅灰度图像中,肿瘤区域比周围正常脑组织稍微暗一些;而在T2加权像上,肿瘤则呈现高信号,显得比周围组织更亮,如同在黑暗中点亮了一盏灯。这种信号表现与肿瘤的组织结构密切相关,肿瘤内细胞密集程度、有无囊变、钙化等情况都会影响信号的强弱。

例如,若肿瘤内部存在囊变,在MRI图像上就会出现明显的液性暗区,如同肿瘤内部出现了一个“小水坑”;而钙化灶则会在T1和T2加权像上均表现为低信号,像一个个黑色的“小石子”镶嵌在肿瘤之中。此外,增强扫描对于室管膜下瘤的鉴别诊断也极为关键。大多数室管膜下瘤在增强后会呈现轻度至中度强化,且强化方式多为不均匀强化,这是因为肿瘤内部的血供分布并不均匀。通过观察增强扫描后的图像,医生可以更准确地判断肿瘤的范围和边界,以及与周围重要神经血管结构的关系,为后续的手术方案制定提供重要依据。

计算机断层扫描(CT):快速筛查,捕捉关键线索

CT检查在室管膜下瘤的鉴别诊断中也发挥着重要作用,尤其是在一些紧急情况下或患者无法进行MRI检查时,CT能够快速提供有用信息。CT通过X射线对人体进行断层扫描,将人体内部结构以图像的形式呈现出来。

对于室管膜下瘤,CT图像上肿瘤多表现为等密度或稍低密度影,与周围脑组织密度相近,但仔细观察仍可发现肿瘤与正常组织之间的细微差别。CT在显示肿瘤钙化方面具有独特优势,相较于MRI,CT能够更清晰地显示肿瘤内的钙化灶,表现为高密度影,如同在一片灰暗的区域中出现了明亮的“闪光点”。钙化在室管膜下瘤中较为常见,约50%-70%的室管膜下瘤会出现钙化,其形态多样,可为结节状、斑片状或环状。通过观察钙化的形态、分布及数量等特征,医生可以初步判断肿瘤的性质,为进一步的诊断和鉴别诊断提供重要线索。

不过,CT检查也存在一定局限性,它对于软组织的分辨率不如MRI,在显示肿瘤与周围神经血管结构的关系方面也相对逊色。所以,CT检查通常作为MRI检查的补充手段,两者相互结合,能够为室管膜下瘤的诊断提供更全面、准确的信息。

病理检查:诊断的“金标准”

影像学检查虽然能够为室管膜下瘤的诊断提供诸多线索,但最终确诊仍需依靠病理检查。病理检查就像是对肿瘤进行“微观剖析”,通过观察肿瘤细胞的形态、结构及生物学特性,来确定肿瘤的类型、分级及预后等关键信息,堪称室管膜下瘤鉴别诊断的“金标准”。

(一)手术切除活检:获取肿瘤组织,开启诊断之门

手术切除活检是获取肿瘤组织进行病理检查的常用方法。在手术过程中,医生会尽可能完整地切除肿瘤组织,对于一些体积较大或位置特殊难以完全切除的肿瘤,也会取部分具有代表性的组织进行送检。切除的肿瘤组织会被迅速送往病理科,由经验丰富的病理医生进行处理。

病理医生首先会将肿瘤组织切成薄片,然后进行染色处理,常用的染色方法包括苏木精-伊红(HE)染色等。经过染色后的组织切片在显微镜下呈现出不同的颜色,肿瘤细胞的形态、结构等细节得以清晰展现。室管膜下瘤的肿瘤细胞具有独特的形态学特征,细胞呈圆形或椭圆形,细胞核大小相对一致,细胞质较少,细胞排列紧密,有时可见特征性的室管膜菊形团结构,即肿瘤细胞围绕血管呈放射状排列,宛如一朵朵盛开的菊花。通过观察这些形态学特征,病理医生可以初步判断肿瘤是否为室管膜下瘤。

(二)免疫组化检查:精准识别,锁定肿瘤身份

除了常规的HE染色,免疫组化检查也是病理诊断中不可或缺的重要环节。免疫组化技术就像是给肿瘤细胞贴上了不同的“标签”,通过检测肿瘤细胞中特定蛋白质的表达情况,来进一步明确肿瘤的类型和来源。

对于室管膜下瘤,常用的免疫组化标志物包括胶质纤维酸性蛋白(GFAP)、S-100蛋白等。GFAP是一种中间丝蛋白,主要表达于星形胶质细胞及其起源的肿瘤细胞中。在室管膜下瘤中,GFAP通常呈阳性表达,这表明肿瘤细胞具有一定的胶质细胞分化特征。S-100蛋白也是一种广泛存在于神经组织中的蛋白质,在室管膜下瘤中也常呈阳性表达。此外,还有一些其他的标志物,如上皮膜抗原(EMA)等,在室管膜下瘤的诊断和鉴别诊断中也具有一定的参考价值。通过综合分析多种免疫组化标志物的表达情况,病理医生能够更加准确地判断肿瘤的性质,与其他类似的肿瘤进行鉴别,从而为临床治疗提供更为精准的指导。

临床表现分析:从症状中寻找诊断线索

患者的临床表现也是室管膜下瘤鉴别诊断的重要依据之一。虽然室管膜下瘤的症状缺乏特异性,但通过详细询问患者的病史、症状特点及发展过程等信息,医生可以从中发现一些蛛丝马迹,为诊断提供辅助线索。

(一)症状特点:隐匿起病,多样表现

室管膜下瘤生长缓慢,病程较长,多数患者在疾病早期可能无明显症状,或仅表现出一些轻微的非特异性症状,如头痛、头晕等,这些症状往往容易被忽视或误诊为其他常见疾病。随着肿瘤逐渐增大,压迫周围脑组织或阻塞脑脊液循环通路,才会出现一系列较为明显的症状。

头痛是室管膜下瘤患者常见的症状之一,多为间歇性发作,疼痛程度轻重不一,可为胀痛、刺痛或搏动性疼痛。部分患者还可能伴有呕吐,呕吐多呈喷射性,与颅内压升高有关。若肿瘤位于脑室系统内,影响脑脊液循环,还会导致脑积水,患者可出现视力模糊、视乳头水肿等症状。此外,肿瘤压迫周围神经组织,还可能引起肢体麻木、无力、共济失调等神经系统定位症状。例如,肿瘤位于第四脑室时,可能压迫小脑和脑干,导致患者出现平衡障碍、走路不稳、吞咽困难、声音嘶哑等症状;而位于侧脑室的肿瘤,则可能影响大脑半球的功能,引起对侧肢体偏瘫、感觉障碍等。

(二)年龄与性别因素:特定人群,发病倾向

室管膜下瘤在发病年龄和性别方面也具有一定的特点。一般来说,室管膜下瘤好发于成年人,尤其是40-60岁的中老年人较为多见,儿童和青少年相对少见。在性别分布上,男性略多于女性,但这种差异并不显著。了解这些年龄和性别特点,有助于医生在诊断过程中进行综合分析。例如,当一位中年男性出现不明原因的头痛、呕吐及神经系统定位症状时,医生在考虑疾病诊断时,就会将室管膜下瘤纳入鉴别诊断的范围。

室管膜下瘤的鉴别诊断需要综合运用影像学检查、病理检查及临床表现分析等多种方法。通过这些方法的相互印证和补充,医生能够更加准确地判断肿瘤的性质,为患者制定出个性化的治疗方案。作为患者及家属,了解这些鉴别诊断方法,不仅能够更好地理解疾病的诊断过程,还能在就医过程中积极配合医生,提供准确的病史信息,为疾病的诊断和治疗贡献自己的力量。希望这篇文章能为大家在面对室管膜下瘤时提供一些帮助,让我们共同为患者的健康努力。

- 文章标题:室管膜下瘤鉴别诊断的3大主要方法

- 更新时间:2025-03-13 14:20:21

400-029-0925

400-029-0925