在人体大脑底部,有一个如豌豆般大小的重要器官——垂体,它虽小,却有着“内分泌司令部”的美誉,掌控着身体的多种激素分泌,对生长发育、新陈代谢、生殖功能等方面起着关键的调节作用。然而,当垂体上长出无功能性垂体瘤时,这个“司令部”的正常运作就可能受到威胁。无功能性垂体瘤在临床上并不罕见,它不像一些功能性垂体瘤那样,会因分泌过多的激素而引发明显的内分泌紊乱症状,这也导致许多患者在发现时病情已经有所发展。那么,无功能性垂体瘤究竟要不要治疗?又受到哪些因素的影响呢?

无功能性垂体瘤,简单来说,就是不会分泌过多有生物活性激素的垂体肿瘤。与功能性垂体瘤不同,它不会因激素的过度分泌而导致患者出现如甲亢、库欣综合征、肢端肥大症等典型的内分泌相关症状。虽然它在激素分泌方面较为“低调”,但其潜在危害却不容忽视。

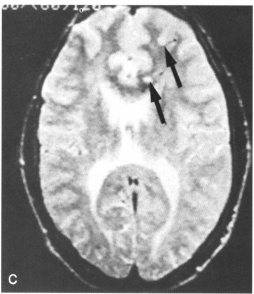

从肿瘤的生长特性来看,无功能性垂体瘤就像一个悄然生长的“隐形杀手”。在疾病早期,肿瘤体积较小,可能不会对周围组织造成明显的压迫,患者往往没有任何不适感觉,很多人是在因其他原因进行头部影像学检查,如磁共振成像(MRI)或计算机断层扫描(CT)时,偶然发现垂体上有一个占位性病变,进一步检查才确诊为无功能性垂体瘤。随着时间的推移,肿瘤可能会逐渐增大。当肿瘤长到一定程度,就会像一个膨胀的气球,对周围的组织结构产生压迫。首当其冲的就是视神经。由于垂体与视神经解剖位置相近,肿瘤的压迫会对视神经的传导功能产生影响,患者可能会出现视力下降、视野缺损等症状,比如看东西时会感觉视野范围变窄,严重时甚至可能导致失明。此外,肿瘤还可能压迫周围的其他结构,如海绵窦,引发复视、眼球运动障碍等症状;压迫下丘脑,影响人体的体温调节、水电解质平衡、睡眠等生理功能。同时,肿瘤的持续生长还可能对垂体本身的正常组织造成破坏,影响垂体的正常激素分泌功能,导致垂体功能减退,引发一系列如性功能减退、甲状腺功能减退等相应症状。

治疗与否的考量因素

面对无功能性垂体瘤,治疗决策并非简单的“一刀切”,而是需要综合多方面因素进行权衡。

肿瘤大小和生长速度

肿瘤大小是决定是否治疗的重要因素之一。一般来说,如果肿瘤较小,直径小于1厘米,且在定期复查中发现其生长缓慢,没有对周围组织造成明显压迫,也未引起垂体功能减退等症状,医生通常会建议采取观察等待的策略。通过定期(一般为半年到一年)进行MRI或CT检查,密切监测肿瘤的大小变化。这就好比在观察一个“安静的小肿块”,只要它不捣乱,就暂时不主动干预。但如果肿瘤体积较大,直径超过1厘米,或者在复查过程中发现肿瘤生长速度较快,在短时间内体积明显增大,那么就需要考虑积极治疗了。因为较大的肿瘤更容易对周围重要结构造成压迫,引发各种严重症状,此时及时干预可以避免病情进一步恶化。

对周围组织的压迫情况

如前文所述,无功能性垂体瘤对周围组织的压迫症状是决定治疗的关键因素。当患者出现视力下降、视野缺损、复视等因肿瘤压迫视神经或海绵窦导致的症状时,意味着肿瘤已经对重要的生理功能产生了不良影响,此时手术切除肿瘤往往成为首选的治疗方案。通过手术去除肿瘤的压迫,有望恢复或改善视力等相关症状。同样,如果肿瘤压迫导致垂体功能减退,出现如性腺功能减退、甲状腺功能减退等症状,也需要积极治疗,以缓解因激素缺乏带来的各种不适,提高患者的生活质量。例如,对于因肿瘤压迫导致甲状腺功能减退的患者,可能会出现乏力、嗜睡、畏寒、体重增加等症状,及时治疗可以减轻这些症状,让患者恢复正常的生活状态。

患者的年龄和整体健康状况

患者的年龄和整体健康状况在治疗决策中也起着重要作用。对于年轻患者,由于其预期寿命较长,且身体对手术等治疗方式的耐受性相对较好,如果肿瘤有潜在的生长风险或已经出现压迫症状,一般会倾向于采取积极的治疗措施,以防止肿瘤在未来对身体造成更大的危害。而对于年龄较大、身体状况较差,合并有多种严重基础疾病,如心肺功能不全、严重糖尿病等的患者,手术治疗可能会带来较高的风险。此时,医生会更加谨慎地评估治疗的利弊。如果肿瘤生长缓慢,没有引起严重的症状,可能会选择保守治疗,通过定期观察和对基础疾病的控制,来维持患者相对稳定的生活状态。因为在这种情况下,过度积极的治疗可能会因患者身体无法承受而带来更严重的后果。

治疗方法及其选择

一旦决定对无功能性垂体瘤进行治疗,目前主要有手术治疗、放射治疗和药物治疗三种方法,每种方法都有其特点和适用情况。

手术治疗

手术治疗是无功能性垂体瘤的重要治疗手段,尤其是对于肿瘤体积较大、已经出现明显压迫症状的患者。手术的目的是尽可能完全切除肿瘤,解除对周围组织的压迫,恢复正常的解剖结构和生理功能。目前常用的手术方式有经鼻蝶窦入路手术和开颅手术。经鼻蝶窦入路手术是一种微创手术,它通过鼻腔和蝶窦进入垂体所在的位置,直接切除肿瘤。这种手术方式具有创伤小、恢复快、对外观无影响等优点,适用于大多数垂体瘤患者。而开颅手术则适用于肿瘤体积巨大、向鞍上或鞍旁广泛侵袭,经鼻蝶窦入路难以完全切除的情况。但开颅手术创伤较大,术后恢复时间较长,并发症相对较多。手术治疗的效果在很大程度上取决于肿瘤的大小、位置、与周围组织的粘连情况等因素。如果肿瘤能够完全切除,且周围正常组织未受到明显损伤,患者的症状往往能够得到显著改善,如视力恢复、垂体功能得到一定程度的恢复等。然而,对于一些侵袭性较强的肿瘤,可能无法完全切除,术后存在复发的风险。

放射治疗

放射治疗也是治疗无功能性垂体瘤的有效方法之一。它主要利用高能射线对肿瘤细胞进行杀伤,抑制肿瘤细胞的生长和分裂。放射治疗适用于手术后肿瘤残留、复发,或者因患者身体原因无法耐受手术的情况。放疗可以在一定程度上控制肿瘤的生长,缩小肿瘤体积,减轻对周围组织的压迫。与手术治疗相比,放射治疗的优点是无创,对患者身体的整体影响相对较小。但其也存在一些不足之处,比如放疗后肿瘤缩小的过程较为缓慢,可能需要数月甚至数年的时间才能看到明显效果。而且放疗可能会对周围正常组织造成一定的放射性损伤,引发如垂体功能进一步减退、放射性脑损伤等并发症。因此,在选择放射治疗时,医生需要综合考虑患者的具体情况,权衡放疗的利弊。

药物治疗

在无功能性垂体瘤的治疗中,药物治疗相对应用较少,但在某些特定情况下也能发挥作用。例如,对于部分因肿瘤压迫导致垂体功能减退的患者,可通过补充相应的激素来进行治疗。如对于甲状腺功能减退的患者,给予甲状腺激素替代治疗;对于性腺功能减退的患者,给予性激素补充治疗等。这种药物治疗主要是为了纠正因垂体功能减退引起的激素缺乏,改善患者的症状,提高生活质量。此外,对于一些泌乳素水平轻度升高的无功能性垂体瘤患者,可使用多巴胺激动剂类药物,如溴隐亭等,部分患者用药后肿瘤体积可能会有所缩小,症状得到缓解。但总体而言,药物治疗在无功能性垂体瘤的治疗中通常作为辅助手段,与手术治疗或放射治疗联合使用,以达到更好的治疗效果。

无功能性垂体瘤的治疗决策是一个复杂的过程,需要综合考虑肿瘤大小、生长速度、对周围组织的压迫情况以及患者的年龄和整体健康状况等多方面因素。对于肿瘤较小、生长缓慢且无明显症状的患者,观察等待可能是合适的选择;而对于肿瘤较大、出现压迫症状或有潜在生长风险的患者,则需要积极采取手术、放射治疗或药物治疗等措施。每种治疗方法都有其优缺点和适用范围,医生会根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。

患者关心的相关问题解答

无功能性垂体瘤治疗后会复发吗?

无功能性垂体瘤治疗后存在一定复发几率。若手术未完全切除肿瘤,残留肿瘤细胞易复发。放疗虽能抑制肿瘤生长,但部分对放疗不敏感肿瘤也可能复发。复发时间因人而异,有的数月,有的数年。定期复查很关键,一旦复发,可能需再次手术、放疗或调整药物治疗方案。

治疗无功能性垂体瘤的手术风险大吗?

手术风险因多种因素而异。一般来说,经鼻蝶窦入路手术相对微创,风险较低,常见风险有出血、感染、脑脊液漏等,但总体发生率不高。开颅手术因创伤大,风险相对较高,可能出现颅内感染、神经损伤、脑血管意外等严重并发症。不过,经验丰富的医生团队会在术前充分评估,采取措施降低风险。

无功能性垂体瘤患者在日常生活中需要注意什么?

患者要保持规律作息,避免熬夜、过度劳累,利于身体恢复与内分泌稳定。饮食上,均衡营养,多吃蔬果、全谷物,控制高糖、高脂肪、高盐食物摄入。若因肿瘤导致垂体功能减退,需按医嘱补充激素,不可随意增减药量。同时,保持积极心态,适当运动,增强体质,并定期复查,监测病情变化。

- 文章标题:无功能性垂体瘤要不要治疗?受哪些因素影响?

- 更新时间:2025-03-05 14:06:26

400-029-0925

400-029-0925