后脑血管瘤和动脉瘤的区别有哪些?在人体的神经系统中,脑部疾病总是备受关注,因为它们往往对健康有着极大的影响。后脑血管瘤和动脉瘤便是其中两种容易混淆的病症,不少患者和家属在面对这两个医学名词时,常常一头雾水。尽管它们都与脑血管相关,但在本质、发病原因、临床表现以及治疗方式等方面存在着诸多不同。

后脑血管瘤并非真正意义上的肿瘤,它是指发生在后脑部位的血管异常增生或扩张所形成的病变。这些病变血管如同异常生长的“血管团”,内部结构紊乱,血管壁的形态和功能与正常血管有明显区别。根据其病理特征,常见的类型包括海绵状血管瘤、毛细血管扩张症等。海绵状血管瘤由众多薄壁血管组成,外观呈海绵状,内部充满血液,这些血管缺乏正常的弹力层和肌层,容易破裂出血;毛细血管扩张症则是由扩张的毛细血管组成,病变相对较为局限。

动脉瘤是指动脉壁由于病变或损伤,形成的局限性异常扩张或膨出。简单来说,就像是动脉血管壁上某个薄弱的地方鼓出了一个“小气球”。后脑部位的动脉瘤多为颅内动脉瘤,主要发生在脑底部的动脉环(Willis环)及其主要分支上。动脉瘤的瘤壁主要由内膜和外膜组成,中间的中膜层往往薄弱甚至缺失,这使得动脉瘤壁非常脆弱,就像一个吹得很薄的气球,随时有破裂的风险。一旦破裂,就会引发严重的脑出血,对患者的生命健康造成极大威胁。

发病原因

(一)后脑血管瘤的成因

1.先天性因素:许多后脑血管瘤的形成与先天性血管发育异常有关。在胚胎发育过程中,脑血管的形成和分化出现异常,导致血管壁结构存在缺陷。这些缺陷在出生后随着年龄的增长和身体的发育,逐渐发展为血管瘤。例如,海绵状血管瘤常常被认为是由于胚胎时期血管发育异常所致,遗传因素在其中也可能起到一定作用,某些家族中存在特定的基因突变,增加了后代患海绵状血管瘤的风险。

2.后天性因素:后天的一些因素也可能促使后脑血管瘤的发生。头部外伤可能导致脑血管损伤,引发血管的异常增生和修复,进而形成血管瘤;感染因素,如某些病毒感染,可能影响血管内皮细胞的功能,导致血管壁的异常改变;长期的高血压、动脉硬化等疾病,会使血管壁承受过高的压力和损伤,也可能增加后脑血管瘤的发病几率。

(二)动脉瘤的形成原因

1.先天性因素:先天性的动脉壁中层发育缺陷是颅内动脉瘤形成的重要基础。在胚胎发育过程中,动脉壁的中膜层如果发育不全,缺乏正常的弹力纤维和平滑肌组织,就会使血管壁在血流的冲击下逐渐薄弱,形成动脉瘤。一些遗传性疾病,如多囊肾病、马凡综合征等,常伴有血管壁的先天性缺陷,这些患者患颅内动脉瘤的风险明显高于常人。

2.后天性因素:高血压是导致动脉瘤形成的重要后天因素之一。长期的高血压会使动脉壁承受过高的压力,导致血管内膜损伤,血液中的脂质等物质沉积在损伤处,逐渐形成粥样斑块,使血管壁进一步变薄、扩张,最终形成动脉瘤。吸烟也是一个重要的危险因素,烟草中的尼古丁等有害物质会损害血管内皮细胞,影响血管的正常功能,增加动脉瘤的发生风险。此外,动脉粥样硬化、感染、外伤等因素也可能导致动脉瘤的形成。

症状表现各异

(一)后脑血管瘤的症状

1.未破裂时的症状:在大多数情况下,较小的后脑血管瘤在未破裂时可能没有明显的症状,患者往往在体检或因其他疾病进行脑部检查时偶然发现。部分患者可能会出现一些非特异性症状,如头痛、头晕,这可能是由于血管瘤对周围脑组织产生轻微压迫或刺激所致。如果血管瘤位于视觉中枢附近,可能会影响视力,导致视力下降、视野缺损等症状;若压迫到听觉神经,还可能引起耳鸣、听力下降等。

2.破裂后的症状:一旦后脑血管瘤破裂,就会引发严重的后果。患者会突然出现剧烈头痛,这种头痛往往是难以忍受的,被形容为“一生中最严重的头痛”。同时,还会伴有恶心、呕吐,这是由于颅内压升高刺激了呕吐中枢。出血量大时,可能导致患者昏迷、偏瘫,甚至危及生命。如果出血影响到脑部的语言中枢,患者还可能出现言语障碍,表现为表达困难或理解障碍。

(二)动脉瘤的症状

1.未破裂时的症状:未破裂的颅内动脉瘤通常也没有明显的症状,但当动脉瘤较大,对周围的神经、血管等结构产生压迫时,就会出现相应的症状。例如,压迫动眼神经,会导致眼睑下垂、眼球活动受限、瞳孔散大等;压迫视神经或视交叉,会引起视力下降、视野缺损,严重影响患者的视觉功能。部分患者还可能出现面部疼痛、麻木等症状,这是由于动脉瘤压迫了三叉神经及其分支。

2.破裂后的症状:动脉瘤破裂是一种极其危急的情况,患者会突然出现剧烈的头痛,这种头痛往往是瞬间爆发,且程度比普通头痛剧烈得多。同时,会伴有恶心、呕吐、颈项强直等症状,颈项强直是因为血液刺激了脑膜所致。严重的患者会迅速陷入昏迷,甚至在短时间内死亡。即使患者能够存活,也可能会遗留严重的神经功能障碍,如肢体瘫痪、认知障碍、癫痫发作等。

诊断方法有别

(一)后脑血管瘤的诊断

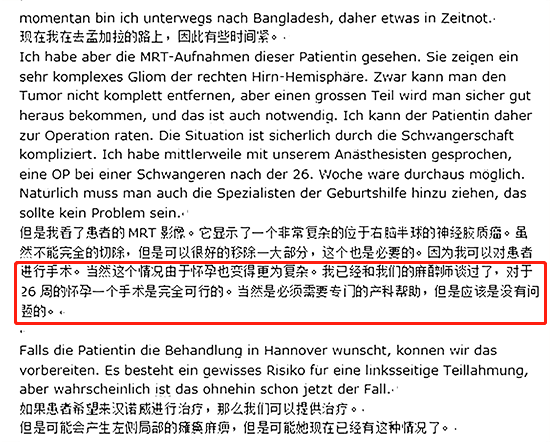

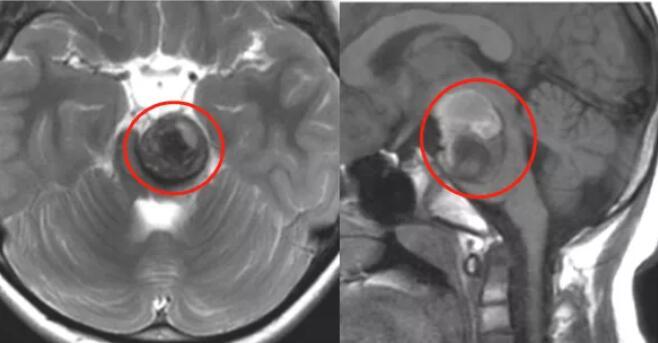

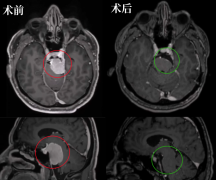

1.影像学检查:头颅MRI(磁共振成像)是诊断后脑血管瘤的重要方法之一。MRI能够清晰地显示血管瘤的位置、大小、形态以及与周围脑组织的关系,对于海绵状血管瘤等,MRI具有很高的诊断价值,能够呈现出典型的“爆米花”样改变。头颅CT(计算机断层扫描)也可以用于初步筛查,CT检查快速、简便,能够发现较大的血管瘤以及是否存在出血等并发症,但对于较小的血管瘤或某些特殊类型的血管瘤,其诊断准确性不如MRI。

2.脑血管造影:脑血管造影(DSA,数字减影血管造影)虽然是一种有创检查,但对于明确后脑血管瘤的血管结构和供血情况具有重要意义。它能够清晰地显示血管瘤的供血动脉、引流静脉以及瘤体的内部血管结构,为手术治疗提供详细的血管解剖信息。在一些复杂的病例中,DSA检查是必不可少的。

(二)动脉瘤的诊断

1.影像学检查:DSA是诊断颅内动脉瘤的“金标准”。它能够清晰、准确地显示动脉瘤的位置、大小、形态、瘤颈宽度以及与周围血管的关系,对于制定治疗方案具有决定性的作用。通过DSA检查,医生可以直观地看到动脉瘤的全貌,判断其破裂的风险,并选择合适的治疗方法,如开颅手术夹闭或血管内介入栓塞。

2.其他检查:CTA(CT血管造影)和MRA(磁共振血管造影)也常用于动脉瘤的筛查和诊断。CTA具有快速、无创的优点,能够在短时间内获得脑部血管的三维图像,对于急诊患者的初步诊断具有重要价值;MRA则无需注射造影剂,对患者的创伤较小,适用于对造影剂过敏或肾功能不全的患者。但CTA和MRA在显示动脉瘤的细节方面,不如DSA准确。

治疗手段不同

(一)后脑血管瘤的治疗

1.手术治疗:对于位置相对表浅、瘤体较大且有明显症状的后脑血管瘤,手术切除是主要的治疗方法。手术的目的是彻底清除血管瘤组织,解除对周围脑组织的压迫,降低破裂出血的风险。在手术过程中,医生会在显微镜下仔细操作,尽量保护周围正常的神经和血管组织。对于海绵状血管瘤,手术切除后预后通常较好,但对于一些位置较深、与重要神经和血管关系密切的血管瘤,手术难度较大,风险也较高。

2.放射治疗:对于一些无法手术切除或手术风险较高的后脑血管瘤,放射治疗可以作为一种辅助治疗手段。放射治疗通过高能射线照射血管瘤,使瘤体内的细胞受到损伤,抑制血管内皮细胞的增生,从而使血管瘤逐渐缩小。但放射治疗的效果通常需要较长时间才能显现,且可能会对周围正常脑组织产生一定的损伤。

(二)动脉瘤的治疗

1.开颅手术夹闭:这是治疗颅内动脉瘤的传统方法之一。手术时,医生通过开颅暴露动脉瘤,然后使用特制的动脉瘤夹夹闭瘤颈,阻断动脉瘤的血液供应,使其不再承受血流的冲击,从而防止破裂。开颅手术夹闭能够直接处理动脉瘤,对于一些瘤颈较宽、形态复杂的动脉瘤,具有较好的治疗效果。但开颅手术创伤较大,手术风险较高,术后恢复时间较长,可能会出现感染、出血、神经功能损伤等并发症。

2.血管内介入栓塞:随着医学技术的发展,血管内介入栓塞已成为治疗颅内动脉瘤的重要方法。该方法通过股动脉穿刺,将微导管沿着血管送至动脉瘤部位,然后将弹簧圈、栓塞材料等送入动脉瘤腔内,使其填充动脉瘤,形成血栓,从而阻断动脉瘤的血流。血管内介入栓塞具有创伤小、恢复快、并发症相对较少等优点,尤其适用于一些高龄、身体状况较差或动脉瘤位置较深的患者。但介入治疗也存在一定的局限性,如栓塞不完全可能导致动脉瘤复发,手术费用相对较高等。

预后情况不同

(一)后脑血管瘤的预后

后脑血管瘤的预后与多种因素有关,如血管瘤的类型、大小、位置以及治疗方法等。一般来说,对于能够完全手术切除的海绵状血管瘤等,预后较好,患者可以恢复正常生活。但如果血管瘤位置较深,手术无法完全切除,或者在手术后出现复发,可能会导致患者遗留不同程度的神经功能障碍,如肢体无力、癫痫发作等。放射治疗后的患者,需要长期观察,以评估治疗效果和是否存在并发症。

(二)动脉瘤的预后

动脉瘤的预后主要取决于是否破裂以及治疗的及时性和有效性。未破裂的动脉瘤在及时治疗后,患者的预后通常较好,可以避免破裂出血带来的严重后果。但一旦动脉瘤破裂,死亡率和致残率都很高。即使经过积极治疗,部分患者仍可能会遗留严重的神经功能障碍,如偏瘫、失语、认知障碍等,严重影响患者的生活质量。破裂后的患者还需要长期进行康复治疗,以促进神经功能的恢复。

后脑血管瘤和动脉瘤的区别?后脑血管瘤和动脉瘤虽然都与后脑部位的血管病变有关,但它们在定义、发病机制、症状表现、诊断方法、治疗手段和预后等方面存在着显著的区别。准确区分这两种疾病,对于医生制定合理的治疗方案、患者接受有效的治疗以及提高患者的生活质量都至关重要。无论是患者还是家属,都应该对这两种疾病有足够的了解,以便在面对疾病时能够积极配合治疗,保持乐观的心态,争取更好的治疗效果。同时,医学技术的不断进步也为脑部血管疾病的治疗带来了更多的希望,相信未来会有更安全、有效的治疗方法出现,为患者带来福音。

- 文章标题:后脑血管瘤和动脉瘤的区别

- 更新时间:2025-01-31 15:00:25

400-029-0925

400-029-0925