室管膜瘤是一种起源于脑室系统或脊髓中央管室管膜细胞的中枢神经系统肿瘤。它可以发生在儿童和成人身上,不同部位的室管膜瘤在生物学行为、预后等方面存在差异。室管膜瘤全切手术是否能治愈取决于多个因素的综合作用。良性肿瘤、易于切除的位置、有效的辅助治疗以及良好的生活习惯等因素有助于提高治愈率。然而,恶性肿瘤、难以切除的位置、个体差异以及并发症等因素可能影响治疗效果。

点击阅读INC巴特朗菲教授室管膜瘤相关病例及研究:INC巴教授“禁区”手术图解案例三 | 延髓-胸段脊髓18cm巨大室管膜瘤示范手术

一、影响全切手术治愈效果的因素

(一)肿瘤的部位

脑室内室管膜瘤

侧脑室室管膜瘤

侧脑室室管膜瘤如果能够完全切除,其治愈的可能性相对较高。侧脑室相对空间较大,在手术操作过程中,神经外科医生有相对较多的操作空间来分离肿瘤与周围脑组织的粘连。而且现代神经外科技术,如显微外科技术、神经导航技术等,可以帮助医生更精确地定位和切除肿瘤。然而,即使肿瘤完全切除,也需要长期的随访观察。因为侧脑室室管膜瘤可能存在微观的肿瘤细胞残留,这些残留细胞有可能在日后复发。

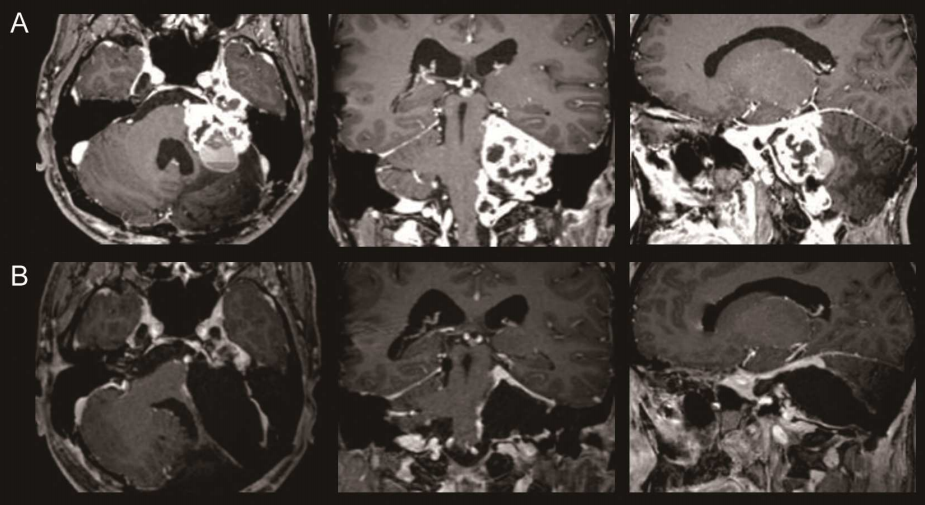

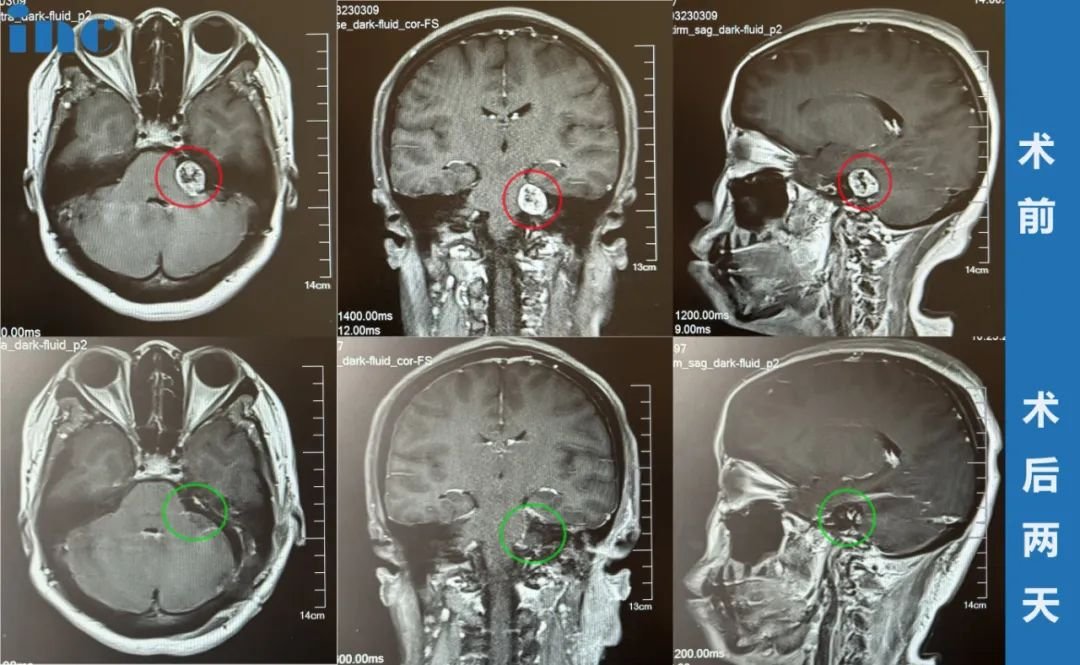

第四脑室室管膜瘤

第四脑室室管膜瘤的全切手术难度较大。第四脑室周围有许多重要的神经结构,如脑干等。在手术切除肿瘤时,既要保证尽可能完全地切除肿瘤,又要避免损伤脑干等重要结构,这对神经外科医生的技术要求极高。即使手术实现了肉眼下的全切,由于肿瘤与脑干等结构关系密切,在肿瘤细胞与正常组织的交界区域可能存在难以察觉的肿瘤细胞浸润,这会影响治愈效果,增加复发的风险。

脊髓室管膜瘤

脊髓室管膜瘤的全切手术也面临诸多挑战。脊髓是一个非常精细的结构,内部包含众多的神经纤维束。如果肿瘤位于脊髓的颈段,手术风险更高,因为颈段脊髓控制着上肢和呼吸等重要功能。在切除脊髓室管膜瘤时,要确保不损伤脊髓的正常传导束。即使手术成功全切,脊髓的局部微环境改变可能会对神经功能产生长期影响,而且肿瘤细胞沿脊髓上下播散的风险也不能完全排除,这对治愈效果有一定的影响。

(二)肿瘤的病理特征

细胞分化程度

室管膜瘤根据细胞分化程度可分为低级别和高级别室管膜瘤。低级别室管膜瘤细胞分化较好,形态相对规则,增殖速度较慢。如果低级别室管膜瘤能够通过全切手术切除,治愈的可能性较大。因为低级别室管膜瘤的侵袭性相对较弱,较少发生远处转移和局部浸润。然而,高级别室管膜瘤细胞分化差,异型性明显,具有较强的侵袭性。即使在手术中看起来已经完全切除了肿瘤,但在肿瘤细胞周围可能已经存在微观的肿瘤细胞浸润到周围组织中,这些残留的肿瘤细胞会导致复发,从而影响治愈效果。

肿瘤的基因变异

一些室管膜瘤存在特定的基因变异,如染色体1q增益和22q缺失等。具有这些基因变异的室管膜瘤往往具有更具侵袭性的生物学行为。即使进行了全切手术,由于基因变异导致肿瘤细胞的异常增殖和迁移能力增强,肿瘤复发的风险也会显著增加,降低了通过全切手术治愈的可能性。

(三)手术相关因素

手术技术与经验

神经外科医生的手术技术和经验对室管膜瘤全切手术的治愈效果有着至关重要的影响。经验丰富、技术精湛的医生在手术过程中能够更准确地识别肿瘤与正常组织的边界,采用合适的手术技巧分离肿瘤,减少对周围组织的损伤。例如,在处理与重要血管或神经结构粘连的肿瘤时,能够在保护这些结构的前提下尽可能切除肿瘤。而缺乏经验的医生可能在手术中误判边界,导致肿瘤残留,或者过度损伤周围组织,影响患者的术后恢复和治愈效果。

术中监测手段

术中神经监测技术的应用对提高室管膜瘤全切手术的成功率和治愈效果有很大帮助。例如,在切除脑室内室管膜瘤时,监测颅内压变化可以及时发现手术操作对脑室系统的影响,避免引起严重的脑脊液循环障碍。在脊髓室管膜瘤手术中,通过监测脊髓神经功能,如体感诱发电位和运动诱发电位等,可以及时发现手术对脊髓神经的损伤,调整手术操作,提高手术的安全性和彻底性。如果缺乏有效的术中监测手段,手术的风险会增加,影响全切手术的治愈效果。

(四)术后辅助治疗

放疗

对于室管膜瘤,即使进行了全切手术,术后放疗在很多情况下也是必要的。放疗可以针对手术区域可能残留的肿瘤细胞进行杀伤,降低复发率。特别是对于高级别室管膜瘤或者手术切除边缘有可疑肿瘤细胞残留的情况,放疗的作用更加明显。如果不进行放疗,仅依靠全切手术,治愈的可能性会降低。然而,放疗也有其局限性,如放疗可能会对周围正常组织产生一定的损伤,导致放射性脑损伤、脊髓损伤等并发症,这也会影响患者的长期生存质量和治愈效果。

化疗

化疗在室管膜瘤治疗中的作用相对复杂。对于一些儿童室管膜瘤或者复发的室管膜瘤,化疗可能作为一种辅助治疗手段。但目前化疗药物对室管膜瘤的疗效有限,且化疗药物存在不良反应,如骨髓抑制、胃肠道反应等。如果仅依靠全切手术而忽略化疗在某些情况下的潜在作用,可能会影响治愈效果,尤其是对于那些具有高复发风险特征的室管膜瘤患者。

二、目前的研究与临床数据

临床研究结果

多项临床研究表明,低级别室管膜瘤在实现全切手术后,5 - 10年的无进展生存率相对较高,部分患者可以达到临床治愈。例如,一些针对儿童脑室内低级别室管膜瘤的研究显示,如果手术全切且术后无明显并发症,患者的长期预后较好。然而,高级别室管膜瘤即使进行了全切手术,其复发率仍然较高,患者的总体生存期较短,治愈的比例较低。

长期随访情况

对室管膜瘤患者进行长期随访是评估全切手术是否治愈的重要依据。在随访过程中发现,部分患者在术后多年仍可能出现肿瘤复发。这说明即使手术时认为是全切,可能仍然存在一些难以检测到的肿瘤细胞残留或者肿瘤干细胞,这些细胞在一定条件下会重新增殖形成肿瘤。

室管膜瘤全切手术在某些情况下有可能实现治愈,尤其是对于低级别、位于相对容易操作部位的室管膜瘤。然而,由于肿瘤的部位、病理特征、手术相关因素以及术后辅助治疗等多方面的影响,不能简单地认为全切手术就一定能治愈室管膜瘤。需要综合考虑各种因素,并且进行长期的随访观察来准确判断患者是否真正治愈。

相关案例阅读:

4岁男孩室管膜瘤“劫后重生”:骑车、攀爬、奔跑,再见室管膜瘤!可爱的宝贝回来了!

11月份原本就是儿童流感的高发月份,2岁多的乐乐从外面玩耍回来后,出现了打喷嚏、流鼻涕等感冒症状。小孩子感冒是常有之事,吃了感冒药之后,感冒症状是缓解了,但是却出现了口角歪斜,左眼也不能紧闭,看着有点像面瘫。嬉戏时,发现往常活泼、可爱的乐乐却没了精神,走起路来也没了力气,不稳当、摇摇晃晃。乐乐父母回想孩子的情况,发现好像走路不稳出现有一个多月了,原本以为只是孩子还小,有时候过于玩耍而有些疲劳。

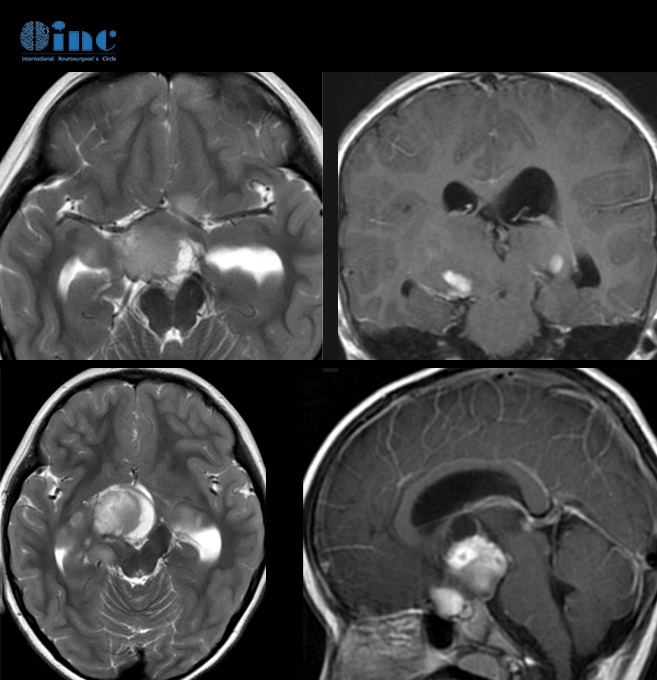

此时,乐乐父母慌了,赶紧带到医院,经过一系列包括核磁共振的检查,结果得到了坏的消息:孩子的后颅窝上长了一个较大的肿瘤,伴幕上脑积水,首先考虑室管膜瘤。医生看着结果摇着头说,情况比较复杂,建议住院做进一步检查及治疗。听到这些,乐乐父母心情更加沮丧跌至谷底。

室管膜肿瘤(Ependymal Tumours)来源于脑室和脊髓中央管内衬的室管膜细胞,属于胶质瘤。在儿童中常见于后颅窝(幕下),肿瘤侵犯四脑室引起梗阻性脑积水。幕下室管膜肿瘤较其他肿瘤更易延伸至颈部蛛网膜下腔,患儿更易表现出颈部僵硬、颈痛、斜颈和斜头;肿瘤侵犯脑干时,可出现呃逆、注视麻痹、面部感觉障碍、听力减退等颅神经损害症状;侵犯小脑可表现走路不稳、眼球震颤、共济失调和肌力减退……点击此处即可查看案例全文

本文“室管膜瘤全切手术是否能治愈?”内容仅供参考,不构成针对任何具体患者的医疗建议。若怀疑或确诊为“室管膜瘤”,请立即咨询值得信赖的医生,以获取个性化的治疗方案。在与肿瘤斗争的过程中,患者及其家属应深刻理解到,这不仅是一场医学挑战,更是一场涉及希望、毅力和团结的战斗。通过遵循规范的治疗流程、接受科学的康复指导,并得到社会各界的支持与帮助,终将能够为肿瘤患者带来充满希望的新生之光。

- 文章标题:室管膜瘤全切手术是否能治愈?

- 更新时间:2025-03-07 17:40:33

400-029-0925

400-029-0925