肿瘤自身特点

肿瘤大小:一般来说,肿瘤体积越小,手术全切的可能性相对越大。较小的肿瘤往往边界相对清晰,与周围正常脑组织的粘连范围较小,手术时更容易将其完整分离并切除。而体积较大的中脑顶盖胶质瘤,可能会广泛侵犯周围的神经组织、血管等结构,增加了手术全切的难度,有时为了保护重要的神经功能,不得不残留部分肿瘤组织。

肿瘤生长方式:胶质瘤的生长方式多样,有些呈膨胀性生长,边界相对较清楚,手术时容易辨认肿瘤与正常脑组织的界限,有利于完整切除。但如果肿瘤呈浸润性生长,像树根一样向周围正常脑组织中渗透生长,就会使肿瘤与正常组织之间没有明显的界限,手术中很难将肿瘤细胞完全清除干净,即使在显微镜或神经内镜下,也可能会有一些肿瘤细胞残留。

肿瘤与周围结构的关系:中脑顶盖周围有许多重要的神经结构和血管,如动眼神经、滑车神经、大脑后动脉等。如果肿瘤与这些结构紧密粘连或包裹,手术过程中为了避免损伤这些重要结构,可能无法将肿瘤完全切除。比如,当肿瘤包绕大脑后动脉时,强行分离可能会导致血管破裂出血或血管痉挛,进而影响脑组织的血液供应,引发严重的并发症,所以只能尽量切除肿瘤,而保留与血管粘连的部分。

手术技术与设备

手术入路选择:合适的手术入路对于能否切干净肿瘤至关重要。对于中脑顶盖胶质瘤,常用的手术入路有枕下小脑幕上入路、幕下小脑上入路等。不同的入路各有优缺点,医生需要根据肿瘤的具体位置、生长方向等因素选择有利于暴露肿瘤的手术入路。如果手术入路选择不当,可能无法充分暴露肿瘤,导致部分肿瘤无法被切除。

术中监测技术:术中神经电生理监测等技术可以实时监测神经功能的变化,帮助医生在手术过程中及时发现可能对神经功能造成的影响,避免损伤重要神经结构。例如,通过监测眼球运动神经的电生理信号,医生可以在切除肿瘤时更加精准地操作,减少对动眼神经、滑车神经等的损伤,从而在保证神经功能的前提下,尽可能地切除肿瘤。此外,术中磁共振成像(iMRI)等设备可以在手术过程中实时显示肿瘤的残留情况,帮助医生及时发现并切除残留的肿瘤组织,提高手术全切率。

手术医生经验和技巧:手术医生的经验和技巧在手术效果中起着关键作用。经验丰富的神经外科医生对中脑顶盖区域的解剖结构更加熟悉,能够更准确地判断肿瘤与周围组织的关系,在手术操作中更加精细,尽可能地减少对正常组织的损伤,同时尽可能大程度地切除肿瘤。他们在面对复杂情况时,如肿瘤与重要血管神经粘连紧密等,能够采取更合理的处理方法,提高手术全切的可能性。

患者个体差异

年龄与身体状况:年轻、身体状况较好的患者通常能够更好地耐受手术,术中及术后出现并发症的风险相对较低,医生在手术时可以更积极地进行肿瘤切除。而老年患者或身体状况较差、合并有多种基础疾病的患者,手术风险相对较高,为了保证患者的安全,可能会在手术切除范围上有所保守,导致肿瘤不能完全切除。

脑组织的可塑性:不同患者的脑组织可塑性不同。一些患者的脑组织具有较强的可塑性,在手术切除肿瘤后,周围脑组织能够在一定程度上代偿被切除组织的功能。对于这类患者,医生在手术时可以更倾向于追求肿瘤的全切,以降低肿瘤复发的风险。而对于脑组织可塑性较差的患者,为了避免术后出现严重的神经功能障碍,可能需要保留部分与重要功能区关系密切的肿瘤组织。

相关案例阅读:

儿童胶质瘤案例:为母则刚,携7岁胶质瘤孩子赴德成功手术,这位母亲的经验是什么?

脑肿瘤的“早期信号”包括头痛、呕吐、视力下降、视野缺损、耳鸣、听力下降、面部麻木、肢体无力/麻木、走路不稳、癫痫等,此外也有一些比较少见的症状,如肥胖(一段时间内体重明显增加)、手脚变大、声音嘶哑、饮水呛咳、发育迟缓或身高增长迅速、尿崩、儿童性早熟等,当出现这些症状的一种或多种,要引起重视,及时就医排查脑肿瘤。

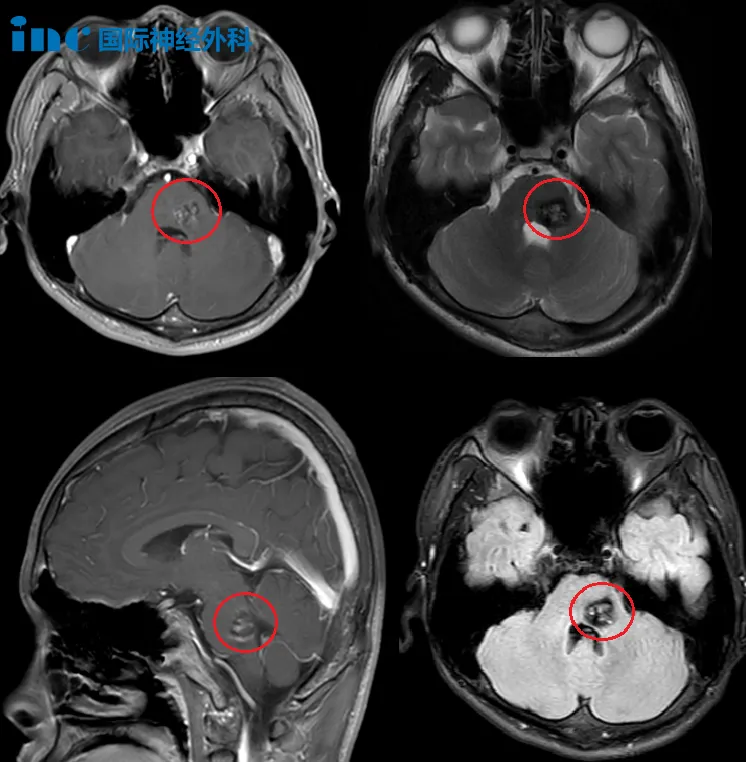

辰辰在一场小小的交通事故后总是抱怨头晕,为明确有没有大脑损伤,担心后遗症,辰辰妈妈带他到医院做了核磁共振,结果竟然查出“小脑占位”,考虑胶质瘤可能性大。还好及时发现了脑瘤,趁着孩子还没有其他更严重的症状,辰辰妈妈决心趁早治疗。试想,如果当初没把孩子头晕的情况放在心上,孩子的症状会继续加重,到较后很可能恶化危及生命……点击此处即可查看案例全文

本文“中脑顶盖位置胶质瘤2级手术能切干净吗?”内容仅供参考,不构成针对任何具体患者的医疗建议。若怀疑或确诊为“胶质瘤”,请立即咨询值得信赖的医生,以获取个性化的治疗方案。在与肿瘤斗争的过程中,患者及其家属应深刻理解到,这不仅是一场医学挑战,更是一场涉及希望、毅力和团结的战斗。通过遵循规范的治疗流程、接受科学的康复指导,并得到社会各界的支持与帮助,终将能够为肿瘤患者带来充满希望的新生之光。

- 文章标题:中脑顶盖位置胶质瘤2级手术能切干净吗?

- 更新时间:2025-02-12 18:20:08

400-029-0925

400-029-0925